パソコンを終了しようとしたのに、なかなか電源が切れずに困った経験はありませんか。

画面が真っ暗なまま進まなかったり、音やランプが消えずに不安になったりすると、

とても戸惑いますよね。

特に初心者の方や女性の方にとっては、壊れてしまったのではと心配になる場面かもしれません。

この記事では、そんな不安に寄り添いながら、原因や正しい待ち時間の目安、

そして具体的な対処法をやさしい言葉で解説します。

読み進めるうちに「なるほど」と納得できる情報が見つかり、

最後まで無理なく実践できる内容です。

この記事でわかること

こんな症状が出ている人へ

パソコンを終了しようとしても、画面が消えず長く待たされると不安になりますよね。

特に初めての方や慣れていない方だと、

壊れてしまったのではないかと感じてしまうこともあるかもしれません。

さらに「音が鳴り続けている」「ランプが点いたまま」など、

普段と違う様子が見えると余計に戸惑うものです。

こうした状況は誰にでも起こり得るため、落ち着いて対応することが大切です。

本記事のゴールと読み方

この記事では、シャットダウンが終わらない理由や待ち時間の目安を、

初心者の方にも分かりやすく解説します。

また、段階的な対処法や再発を防ぐコツも紹介しますので、

最後まで読んで役立ててみてください。

加えて、身近な例を交えながら説明するので、初めての方でも迷わず読み進められる内容です。

シャットダウンが終わらない理由とは?

シャットダウンの流れを短く整理(基礎)

シャットダウンとは、起動中のアプリやシステムを順番に終了し、電源を切るまでの流れです。

アプリごとに保存や終了処理が行われ、バックグラウンドのサービスも停止していきます。

その後、OSがシステムの状態を整理してから電源がオフになります。

このプロセスのどこかで時間がかかると、終了が長引いてしまいます。

特に、処理が多いときや不要なアプリが残っていると、

完了までに余計な時間が必要になることがあります。

初心者の方でも、この流れを理解しておくと原因を見極めやすくなります。

更新プログラムの適用による長時間化

Windowsなどでは、更新が入ると終了に時間がかかります。

このときは待つことも必要ですが、通常より長く感じやすいのが特徴です。

更新の種類によっては30分以上かかる場合もあり、

進行中は電源を切らずに見守ることが重要です。

また、大型の更新では複数回の再起動を伴うこともあるため、

時間に余裕があるときに実施すると落ち着いて進められます。

周辺機器・外部デバイスが影響するケース

USBメモリや外付けハードディスクなどを接続したままだと、終了に影響が出ることがあります。特に取り外し忘れが原因になることもあるので注意が必要です。

また、プリンターや外付けディスプレイ、オーディオ機器なども通信の処理が終わらず、

終了が長引く原因になることがあります。

初心者の方は、必要のない機器は一度外してから終了を試してみると判断しやすくなります。

接続機器を一つずつ確認することで、どの機器が影響しているのかを切り分けることもできます。

高速スタートアップ設定の落とし穴

便利に見える高速スタートアップですが、

環境によっては終了がスムーズに進まないこともあります。

この機能は起動を速める仕組みですが、終了時には一部の処理が残ったままになるため、

トラブルの原因になることがあります。

設定を見直すことで改善できる場合があり、無効化するだけで終了が安定するケースもあります。

初心者の方でも設定画面から簡単に切り替えられるので、

試してみると改善のきっかけになることがあります。

ドライバ/BIOS/電源設定の不整合

古いドライバやBIOS、または電源の細かい設定が影響し、終了が進まないケースもあります。

特に古いグラフィックドライバやストレージ関連のドライバは不具合を引き起こしやすく、

正常な終了を妨げることがあります。

電源設定も細かく調整されすぎていると、

スリープや休止からの復帰を優先する設定が終了動作に影響を与える場合があります。

初心者の方でも設定画面から確認できるので、不安を感じたら一度見直してみると良いでしょう。

バックグラウンド常駐アプリによる遅延

アプリが裏で動いたままだと、終了の妨げになることがあります。

特にウイルス対策ソフトやクラウド同期サービスなどは処理に時間がかかり、

終了を遅らせる原因になる場合があります。

必要に応じて一時的に停止するか、スタートアップ設定を見直すことで改善が期待できます。

待ち時間の判断と見極め

通常の所要時間の目安(更新の有無で変わる)

通常は数十秒から1分程度で終了します。

ただし更新がある場合は、30分程度かかることもあります。

場合によっては大型の更新で1時間近くかかることもあるため、焦らず待つことが大切です。

初心者の方でも、目安を知っていれば不安を感じにくくなります。

PCが応答しているか確認するサイン

アクセスランプが点滅していたり、ファンが動いていれば処理中の可能性が高いです。

加えて、マウスカーソルが動いたり、

画面が時々変化する場合も処理が続いているサインになります。

こうした小さな動きに注目すると、待つべきか次の対処に進むべきかの判断がしやすくなります。

放置してよいケース/見直すべきケース

更新中やアクセスランプが点いている場合は待つのが適切です。

さらに、ファンの音や画面の変化を観察すると、

処理が続いているかどうかを判断しやすくなります。

一方で、長時間経っても変化がない場合は見直しが必要です。

応答が途絶え、ランプも消えたままの状態が続くときは、

そのまま放置するよりも次の手段を検討する方が良いでしょう。

強制終了を検討する判断ポイント

15分以上変化がなく、応答も確認できないときは、強制終了を検討する段階といえます。

さらに、マウスやキーボードの入力にも反応がなく、画面表示も止まったままの場合は、

強制終了を考える目安になります。

初心者の方は、まず周辺の状態を確認してから実行すると判断しやすいです。

シャットダウンが終わらないときの対処フロー(順番に実施)

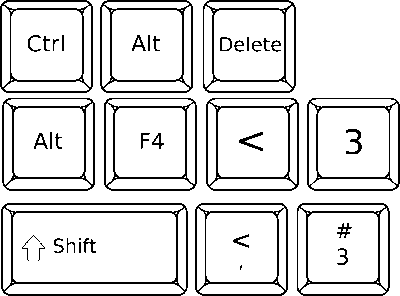

① 一時的な不具合の切り分け(待機 → Ctrl+Alt+Del → タスク終了)

まずはキーボードの操作で反応があるかを確認しましょう。

反応がある場合はタスクマネージャーを開き、応答していないアプリを終了してみます。

さらに、タスクマネージャーではCPUやメモリの使用率も確認できるので、

負荷がかかっているアプリを特定するのに役立ちます。

アプリを終了しても状況が改善しないときは、

バックグラウンドで動いているソフトも確認してみましょう。

初心者の方でも手順を一つずつ丁寧に行えば簡単に切り分けができるので、

焦らず進めてみてください。

② 周辺機器を外す/ネットワークを一時的に切る

外部機器を一度外してから終了を試してみましょう。

USBメモリや外付けハードディスク、

プリンターなどは接続したままだと終了の流れに影響を与えることがあります。

初心者の方は、必要のない周辺機器をすべて外してから試すと分かりやすいです。

また、Wi-Fiや有線LANなどのネットワークを一時的に切断することで改善する場合もあります。

機器やネットワークを順番に切り離して確認することで、原因の切り分けがしやすくなります。

③ 電源オプションと高速スタートアップの見直し

電源設定を確認し、高速スタートアップを無効にすることで改善するケースもあります。

さらに、電源オプションでは細かい設定を調整することで終了の挙動が変わることがあります。

例えば、スリープからの復帰を重視している設定があると終了処理に影響する場合があるため、

用途に合わせてバランスを整えるとよいでしょう。

初心者の方でも、コントロールパネルや設定画面から簡単に確認できますので、

一度試してみると参考になります。

④ 放電(帯電リセット)を試す

電源やバッテリーを外して数分放置することで、回復する場合があります。

この放電リセットは、内部に残った電気を抜くことで一時的な不具合が解消されることがあります。

特にノートPCでは変化が出やすいことがあるため、

動作が不安定なときに試してみる価値があります。

実施するときは必ずアダプターや周辺機器も外して、

数分から十分程度置いてから再度電源を入れてみましょう。

⑤ セーフモードでの検証

セーフモードで終了できるか確認すると、原因の切り分けに役立ちます。

さらに、セーフモードでは不要なドライバやサービスが停止しているため、

よりシンプルな環境で動作を確認できます。

もしセーフモードでは正常に終了できるのに通常モードではできない場合は、

追加で動いているソフトや常駐アプリが原因になっている可能性が高いです。

初心者の方でも簡単に試せる方法なので、

一度チェックしてみると問題の手がかりを得やすくなります。

⑥ ドライバ・Windows/BIOSの更新

ソフトウェアやファームウェアを最新の状態にしてみましょう。

特に古いドライバが残っていると終了処理に影響することがあります。

グラフィックやネットワーク、ストレージ関連のドライバは更新頻度も高いため、

定期的に確認しておくと迷いにくくなります。

また、BIOSやUEFIの更新は難しそうに感じますが、

メーカー公式の手順に従えば初心者でも対応できます。

更新後は再起動して動作を確かめることで、改善の手がかりになることがあります。

⑦ 最終手段:強制終了の手順と注意点

電源ボタンを長押しして終了する方法もあります。

この方法は電源を直接遮断するため、保存していない作業は失われる恐れがあります。

そのため、本当に動作が止まってしまい他に手段がないときにのみ行うのが望ましいです。

実施するときは5〜10秒程度ボタンを押し続け、完全に電源が落ちるのを確認しましょう。

また、頻繁に行うとシステムに負担がかかるため、繰り返さないよう注意してください。

⑧ 再起動後の確認(エラーチェック/イベントビューア/SFC・DISM)

強制終了後は、Windowsの診断機能を活用して問題がないか確認しておくと次の作業に進みやすくなります。

具体的には、エラーチェックでディスクの状態を調べたり、

イベントビューアでどの段階で停止していたのかを確認します。

SFCやDISMといったコマンドを使うとシステムファイルの修復も試すことができます。

これらを実施することで、次回以降同じ現象を繰り返さないように備えられます。

ケース別リカバリ手順

Windows Update中に停止している場合

更新が続いている可能性があるので、しばらく待ってから判断しましょう。

特に大きな更新プログラムが入っているときは、思った以上に時間がかかることがあります。

そのため、最初は焦らずに30分から1時間程度は様子を見るのがおすすめです。

それでも変化が見られない場合には、一度電源ボタンを短く押して反応があるか確認し、

改善しない場合に次の手順を考えましょう。

黒画面や回転マークのまま動かない場合

電源を切らずに15〜30分程度は様子を見て、それでも変わらない場合は対処を検討しましょう。

画面に動きがないと不安になりますが、

アクセスランプが点滅している場合は処理中である可能性が高いです。

ランプも止まっていて長時間進まないようなら、

強制終了を視野に入れて次の対応を準備しておくと進めやすくなります。

周辺機器接続時だけ遅い場合

外付け機器を外すと改善することがあるので、接続環境を見直してみましょう。

特にUSBメモリや外付けHDD、プリンターなどは、

通信のタイミングが合わないと終了処理が引き延ばされることがあります。

初心者の方は、まず必要のない周辺機器を一度外して試してみると判断がしやすいです。

機器ごとに接続して試すと、どの機器が影響しているのか特定しやすくなります。

毎回遅い・常習化している場合

ドライバや設定の問題であることが多いため、環境の見直しをおすすめします。

更新をこまめに行うほか、電源設定やスタートアップの整理を取り入れると改善が期待できます。

また、ストレージの空き容量が不足していると処理が遅れることもあるので、

整理を習慣化しておくと落ち着いて進められます。

根本から整えるチェックリスト

ストレージ空き容量と健全性(SMART/エラーチェック)

ストレージに十分な空きがあるか、診断ツールで確認してみましょう。

さらに、ディスクの使用状況を定期的にチェックして、

不要なファイルを整理しておくと、より安定した環境を維持できます。

SMART機能を利用してエラーの兆候がないか確認することも有効です。

初心者の方でも、Windowsの標準機能や無料ツールを使えば簡単に確認できます。

こうしたちょっとした工夫が、終了処理の快適さにもつながります。

スタートアップ/常駐の整理

不要なアプリを減らすことで、終了処理もスムーズになります。

加えて、常駐ソフトを見直すことで起動や終了が軽くなることもあります。

特に自動起動が不要なアプリは無効にするのがおすすめです。

さらに、常駐しているアプリの中でも更新チェックや通知だけを行うソフトは、

利用頻度を考えて無効化するだけでも体感が変わることがあります。

初心者の方でもタスクマネージャーや設定画面から簡単に確認できるので、

定期的に見直してみるとよいでしょう。

一時ファイルのクリーンアップ

一時ファイルを削除するとシステムが軽くなり、終了もスムーズになります。

さらに、キャッシュや履歴、不要になったログなども合わせて整理すると、

より快適に動作します。

これらを定期的に実施することで、ストレージの空き容量を保ちやすくなり、

動作の安定性にもつながります。

初心者の方でも、標準搭載のディスククリーンアップ機能や市販のツールを利用すれば簡単に取り組めます。

また、近年はWindowsの「ストレージセンサー」など、

自動で不要ファイルを掃除してくれる便利な機能も用意されています。

こうした仕組みを活用すれば、忘れずに定期メンテナンスを続けやすくなり、

管理が楽になります。

電源オプション・スリープ関連設定の整え方

電源周りの設定を見直すと、終了時の処理が改善することがあります。

特にスリープや休止モードの細かい設定を調整することで、

終了の引っかかりを減らせる場合があります。

ノートPCを使っている方は、バッテリー利用時とAC接続時で設定を分けて調整すると、

使い勝手が良くなります。

こうした工夫を積み重ねることで、よりスムーズな終了動作を保ちやすくなります。

ドライバ/ファームウェアの定期整備

定期的に更新しておくと、安定した動作につながります。

加えて、更新作業を忘れないように、

数か月ごとに確認する習慣をつけておくと迷いにくくなります。

ドライバやファームウェアはメーカーの公式サイトから入手できるので、

最新状態を保つよう心がけましょう。

結果的に、普段の利用もスムーズになり、終了時の処理にもよい影響を与えてくれます。

パソコンの使い心地を保つメンテナンス

定期点検の頻度とタイミング

数か月に一度は点検をして、環境を確認しておくと戸惑いにくくなります。

さらに、半年に一度くらいはストレージやメモリの状態も確認しておくと戸惑いにくくなります。

季節の変わり目や長時間利用が続いたときなども、

ちょっとした点検を行うことでトラブルの予防になります。

予防のための日常ルーティン

不要なアプリを増やさない、こまめに更新を行うなど、小さな習慣が大切です。

加えて、普段から不要ファイルを整理したり、

スタートアップに登録されているソフトを定期的に見直すのも役立ちます。

このような日々のちょっとした工夫が、長期的に見て快適な利用につながります。

相談を検討するサイン(データ保全を優先したいとき)

同じ問題が繰り返される場合や重要なデータがある場合は、専門家に相談を検討しましょう。

さらに、データの保全を優先したいときや業務で使うPCの場合は、

自己判断で繰り返すよりも専門的な目で確認してもらうほうが確実です。

また、何度も再起動を試しても改善が見られないときや、大事な作業に支障をきたしていると感じるときも、早めに相談することで気持ちに余裕が生まれ、次の行動に移りやすくなります。

よくある質問(Q&A)

シャットダウン中に電源を切るとどうなる?

保存していない作業は失われる可能性があります。

また、ファイルが途中の状態で閉じられると、

開けなくなったり不具合につながることもあります。

大切な作業中は強制終了を避けるのが望ましく、

作業は必ず保存してから終了する習慣をつけると落ち着いて対処できます。

加えて、長時間の処理中に無理に電源を切ると、

システム全体の安定性に影響することもあるため注意が必要です。

更新が終わらないときはどう対処する?

長時間続く場合は、一度強制終了し、再起動後に更新のやり直しを行いましょう。

その際、周辺機器を外してから試すと改善につながることもあります。

もし同じ状況が何度も繰り返されるようなら、

更新プログラムやドライバの状態を確認して調整することも考えてみましょう。

毎回遅い場合の改善策は?

不要なアプリを整理したり、ドライバを更新することが役立ちます。

さらに、スタートアップに登録されているソフトを見直して、

必要のないものを減らすことも役立ちます。

ハードディスクやSSDの空き容量を確保しておくと処理が軽くなり、

終了までの流れも安定しやすくなります。

また、定期的にシステムの診断を行い、エラーや不具合がないかを確認する習慣をつけると、

トラブルの予防につながります。

強制終了の後にやることは?

エラーチェックをして、異常がないか確認しておくとよいです。

あわせてイベントビューアを開き、

どの段階で停止していたのかを確認してみると原因の手がかりが得られる場合があります。

問題が繰り返されるときは、更新プログラムやドライバを見直すこともおすすめです。

ノートPCとデスクトップで違いはある?

基本的な流れは同じですが、バッテリー搭載のノートPCは放電リセットが有効です。

さらに、ノートPCは持ち運びが多く内部の熱や電源管理の影響を受けやすい点が特徴です。

一方でデスクトップは周辺機器が多く接続されるため、

それらが終了処理に影響を及ぼすこともあります。

まとめ

待ち時間の目安と見極めの要点

通常は数十秒から1分ほどで終了しますが、更新がある場合は長くなることもあります。

また、パソコンの種類や利用状況によっても変わるため、状況をよく観察することが大切です。

アクセスランプやファンの音、画面の変化などを確認することで、

処理が進んでいるかを見極めやすくなります。

初心者の方でも慌てずに様子を見ることで、無理に操作をせずに済みます。

段階的な対処フローの再確認

慌てずに順番に試すことがとても大切です。

応答を確認し、不要なアプリを終了し、周辺機器を外すなど、

ステップを一つひとつ進めることで解決に近づきます。

特に女性の方や初めて触る方でも分かりやすいように、

行動を小さな手順に分けるのがおすすめです。

再発防止のコツと次の一手

定期的なメンテナンスを行うことで、同じトラブルを減らすことができます。

不要なアプリを整理したり、更新をこまめに行うなど、

小さな工夫が快適な環境づくりにつながります。

これらの習慣を取り入れることで、落ち着いて使い続けられるようになります。