子どもの頑張りや日々の成長を見守る中で、

通知表に書く「家からの一言」に悩む保護者の方も多いのではないでしょうか。

先生やお子さんに対して、何をどう伝えれば良いのか

──形式や内容に迷ってしまうこともありますよね。

このページでは、通知表コメントの目的や書き方、

学年別の例文などをわかりやすく解説しています。

「何を書けばいいのか分からない」を「これなら書けそう!」

に変えるヒントをたっぷりご紹介しますので、

ぜひ最後までご覧ください。

【楽天市場】お買い物マラソン開催!

楽天お買い物マラソンは

もらえるポイントが

最大11倍になるビックイベント!

ポイントアップや割引クーポン

期間限定イベントなど

普段よりもお得に買い物できる機会です。

24時間限定で半額以下になる商品も!

忘れないようにチェックしてくださいね!

事前エントリー受付中!

タイムSALE、割引クーポンなどお得な企画が満載!

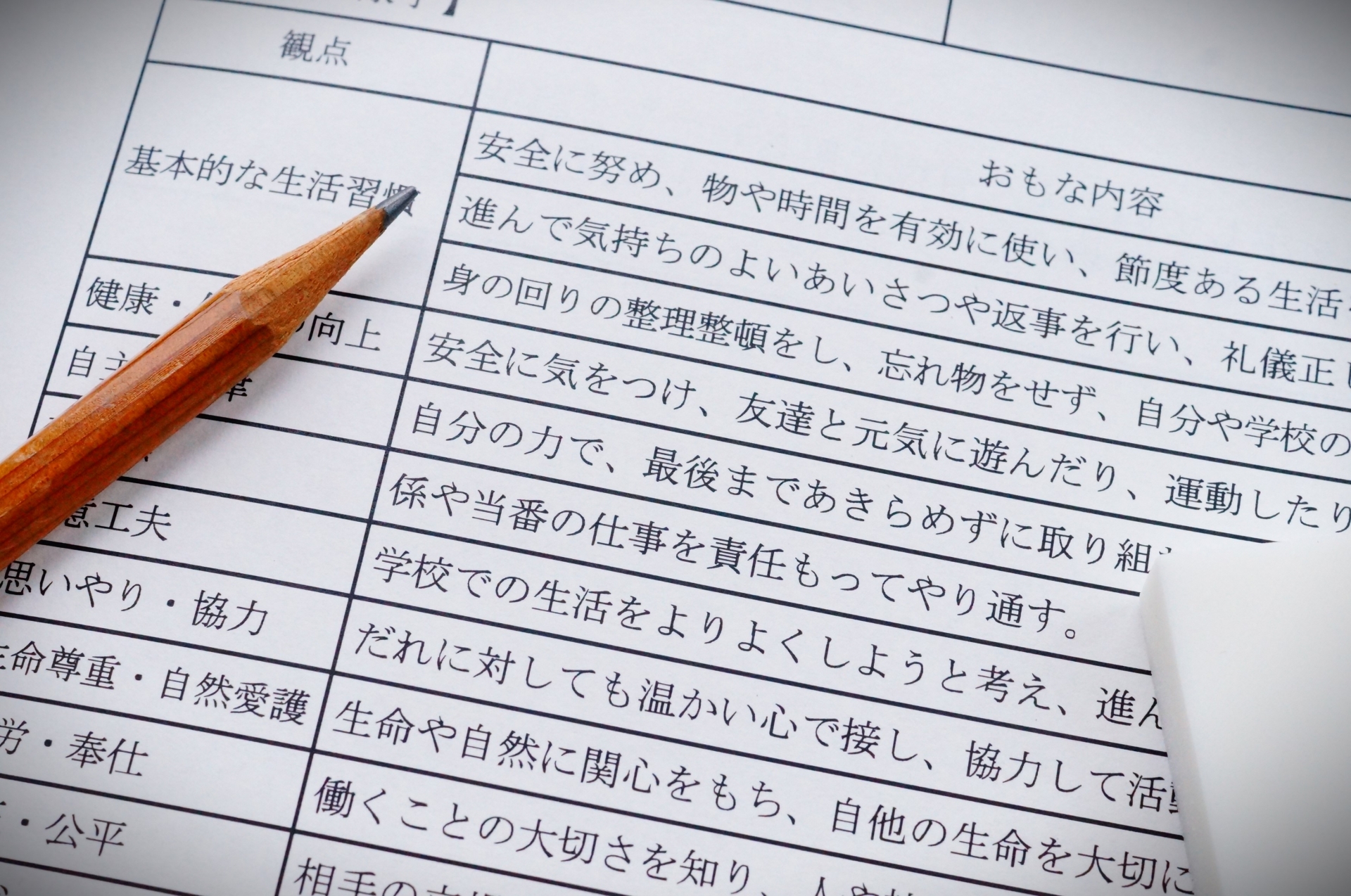

小学校の通知表にコメントを書く重要性

通知表と保護者の役割

通知表は、学校生活での子どもの様子を家庭に伝える大切なツールです。

学習の成果や行動面での成長を知るだけでなく、

子ども自身がどのように学校生活を送っているかを客観的に振り返る機会にもなります。

そして、保護者がコメントを通じて感じたことや家庭での様子を伝えることで、

先生との信頼関係を築きながら、家庭と学校が一体となって、

子どもの育ちを支える土台を強化することができます。

コメントが子どもの成長に与える影響

前向きな言葉で子どもの努力や成長を認めることは、

自己肯定感を育てる大きな力になります。

特に、具体的な行動や変化を言葉にして伝えることで、

と感じ、子どものやる気や自信へとつながります。

通知表に書かれた一言は、

たとえ短くても子どもの心に深く残るメッセージとなり、

その後の成長の原動力になることも少なくありません。

保護者からの一言が重要な理由

保護者からのメッセージは、

子どもだけでなく担任の先生にも励みになります。

毎日の学びの成果を見守る立場として、

保護者が感じた変化や感動を共有することは、

先生の教育活動への理解と信頼を示す機会にもなります。

また、保護者が子どもをしっかり見守っている姿勢が伝わることで、

学校側も安心して連携を深めやすくなります。

コメントは、教育的なサポートの一環であり、

子ども・先生・家庭がつながる大切な架け橋です。

通知表の基本的な書き方

シンプルで具体的なコメントの例

-

「毎日元気に登校できて安心しました。学校での出来事を楽しそうに話してくれる姿に、学校生活に馴染めていることを実感しています」

-

「漢字のテストに向けてがんばる姿に成長を感じました。自分で練習計画を立て、毎日少しずつ取り組む姿に努力の継続の大切さを学ばせてもらいました」

-

「自分の意見を発表する場面が増え、自信を持って学校生活を送れているようです」

お礼の気持ちを伝える方法

-

「1年間丁寧にご指導いただき、ありがとうございました。新しい学びや体験を通じて、子どもの視野が広がってきたと感じています」

-

「毎日あたたかく見守っていただき、感謝しています。登校時のちょっとした声かけが、子どもにとって大きな励みになっているようです」

-

「保護者への連絡帳や行事の案内など、きめ細やかなご配慮にも心から感謝しております」

先生への感謝を表す一言

-

「いつも子どもの気持ちに寄り添ってくださり、ありがとうございます。悩んだ時にも親身に話を聞いていただき、安心して学校に通えました」

-

「子どもが先生の授業を楽しみにしていました。特に理科の授業での実験が印象に残っているようで、家でも嬉しそうに説明してくれました」

-

「先生の優しい声かけや励ましのおかげで、自信を持って学習に取り組むことができたと思います」

学年別のコメント例文

1年生向けのコメント例

-

「初めての学校生活に不安もありましたが、毎日笑顔で通っている様子に安心しました。先生やお友達との関わりの中で、自信を持って行動できるようになってきたように感じます」

-

「ひらがなの読み書きが上達し、日々の成長が嬉しいです。家でも絵本を読んだり、お手紙を書いたりと、自ら学ぶ姿勢が見られるようになりました」

-

「朝の支度や忘れ物の確認など、自分でできることが増えて、1年間で大きく成長したことを実感しています」

2年生向けのコメント例

-

「新しいことに意欲的に取り組む姿が頼もしくなってきました。特に図工や音楽など、表現する活動を楽しんでいる様子が印象的でした」

-

「九九を一生懸命覚えていたことが印象に残っています。家でも自分から復唱したり、遊びの中で数字を使ったりする工夫が見られました」

-

「友達と協力して活動する場面でも、譲り合いや思いやりの気持ちが育ってきたように感じています」

6年生向けのコメント例

-

「最高学年としての責任を意識し、立派に過ごせたと思います。下級生のお手本として、行動に気を配る場面も増えてきました」

-

「卒業に向けての準備も頑張っていた姿を誇りに思います。進路について自分の考えをしっかり持ち、前向きな姿勢で日々を過ごしていました」

-

「学習面だけでなく、仲間との関わりや行事への取り組みを通じて、大きな自信と成長を感じた1年間でした」

子どもの様子を伝えるコメント

学校での勉強の様子

-

「家庭でも学習内容を話してくれ、興味を持って取り組んでいるようです。特に理科や社会の授業で学んだことを嬉しそうに説明してくれる姿から、楽しみながら学んでいることが伝わってきました」

-

「苦手な算数にも前向きにチャレンジしていました。計算問題で間違えてもあきらめずにやり直し、自分なりの工夫をしながら理解を深めようとする姿が見られました」

-

「授業中に発表することにも少しずつ慣れ、自信を持って取り組むようになってきたようです」

友達関係についての報告

-

「友達との関わりが増え、楽しそうに学校の話をしてくれます。放課後も一緒に遊ぶ友達ができたようで、充実した学校生活を送っているように感じます」

-

「相手の気持ちを考えられるようになったと感じます。ちょっとしたトラブルがあった時も、自分の行動を振り返り、どうすれば良かったかを考える姿勢が育ってきました」

-

「友達の誕生日に手紙を書いたり、困っている友達を助けたりする場面もあり、優しさが育っていると感じます」

家庭での学びと成長を伝える

-

「自分から宿題に取り組むようになり、習慣が身についてきました。今では帰宅後すぐに机に向かうのが日課になっています」

-

「読書が好きになり、家でも本を読む時間が増えました。図書館で借りた本を楽しそうに読み、物語の内容を家族に話してくれることもあり、表現力や語彙力の向上にもつながっているようです」

-

「最近では、学習だけでなくお手伝いも積極的にしてくれるようになり、家庭でも責任感が育っているように感じます」

要望や期待の伝え方

学校への要望をまとめる

-

「引き続き、子どもの様子を見守っていただけると幸いです。特に授業中の集中力の波があるようなので、さりげないフォローをいただけるとありがたく思います」

-

「体育の授業での体調面の配慮を今後もお願いできればと思います。季節の変わり目には体調を崩しやすいため、無理のない範囲で参加させていただけると助かります」

-

「教室内での席の位置など、本人が安心して学べる環境づくりについてもご配慮いただければ幸いです」

子どもに期待することの伝え方

-

「来学期も、新しいことに挑戦する気持ちを大切にしてほしいです。興味を持ったことには自分から進んで取り組む姿勢が見られるようになってきたので、さらに広げていってほしいと感じています」

-

「もっと自信を持って取り組めるようになってほしいと思います。小さな成功体験を積み重ねることで、自己肯定感を高めていけたらと願っています」

-

「困難に直面したときも、あきらめずに取り組む姿勢を忘れずにいてくれると嬉しいです」

次の学期に向けた目標設定

- 「自主的に学ぶ姿勢をさらに伸ばしていけるよう、声かけを続けたいです。家庭でも、学習計画を一緒に立てるなど工夫して支援していく予定です」

- 「苦手な分野も一歩ずつ取り組めるように支えていきたいです。例えば、算数の応用問題に対しても『まずはやってみよう』という気持ちを持てるよう励ましています」

- 「次の学期では、学習面だけでなく生活面でも自分から行動できるように意識づけていけたらと考えています」

通知表の活用法

通知表を家庭で活用する方法

-

「通知表をきっかけに子どもと1学期を振り返る時間を持ちました。どの教科が楽しかったか、何が大変だったかを話し合うことで、親子の会話が深まりました」

-

「頑張ったところを一緒に確認し、自信につなげています。特に本人が達成感を感じた部分を褒めることで、次も頑張りたいという意欲が見られました」

-

「さらに、苦手な部分についても改善に向けた話し合いができ、家庭学習の工夫にもつながっています」

勉強へのモチベーションを高める

-

「よかった点を褒めることで、次もがんばろうという気持ちが出ています。本人なりの努力が認められることで、勉強への前向きな姿勢が強まっています」

-

「通知表を励みに、苦手な教科にも取り組んでいます。点数や評価ではなく、過程を評価するように意識することで、安心して挑戦するようになりました」

-

「家族が学びを応援していることが伝わり、自信を持って学校生活を送れているようです」

成長を振り返るきっかけにする

-

「去年と比べてできることが増え、成長を実感できました。特に文章を書く力や表現力の向上には家庭でも驚かされています」

-

「努力した成果が通知表に表れていて、本人も嬉しそうでした。友達との関わり方や生活態度についても、自分で振り返ることができるようになってきました」

-

「通知表は単なる成績表ではなく、子どもが自分自身を見つめ直すきっかけになっていると感じます」

コメントを書く際の注意点

ポジティブな言葉を使う重要性

コメントはできるだけ前向きな表現で書き、

子どもを励ます内容にすることが大切です。

例えば、

といった言葉は、

子どもが自分の取り組みを認めてもらえたと感じるきっかけになります。

また、結果だけでなくプロセスに目を向けて褒めることで、

挑戦し続ける気持ちを育てることにもつながります。

短くても愛情のこもった言葉は、子どもにとって大きな励みとなり、

学ぶことへの意欲をさらに引き出します。

苦手科目への配慮

苦手な教科について触れるときは、

「頑張っている様子」や「少しずつ理解が深まっている」といった表現にすると、

否定的になりません。

また、「苦手だけど諦めずに挑戦している」など、

努力の継続を評価する言い方にすることで、

子ども自身の気持ちも前向きになります。

否定ではなく応援の視点を持つことが、

次へのステップを後押しする言葉になります。

具体性を持たせるコツ

「頑張っています」だけでなく、

「漢字の練習を毎日している」や「毎朝計算ドリルに取り組んでいる」など、

具体的な行動を書くことで、担任にも伝わりやすくなります。

実際のエピソードを交えて記すことで、

子どもの日常の様子がよりリアルに伝わり、

学校での様子とのつながりも見えやすくなります。

家庭での努力を可視化することで、先生との情報共有もスムーズになります。

担任とのコミュニケーション

コメントを通じての教師との関係構築

丁寧なコメントは、担任との信頼関係づくりにもつながります。

例えば、子どもの日々の様子や家庭での取り組みを知らせることで、

学校側もより具体的な対応がしやすくなります。

また、些細な変化にも気づいてもらえるきっかけにもなり、

安心感のある連携が築かれます。

保護者の思いや期待を前向きに伝えることは、

先生との心地よい信頼関係を育てる一歩となるでしょう。

返信の必要性とその方法

学校から返信欄が設けられている場合は、

簡潔にお礼や感想を書くと丁寧です。

といった一文が好印象です。

返信があった場合には、

内容をしっかり読んで、子どもと共有することで、

学びの姿勢や学校生活に対する理解がより深まります。

必要に応じて、次回のコメントにもその内容に触れることで、

双方向の対話が生まれやすくなります。

家庭と学校の連携を強化する

通知表のコメントを通じて、子どもに対する家庭と学校のサポート体制を共有し、

より良い成長環境を作るきっかけにしましょう。

たとえば、家庭でどのような習慣づくりをしているか、

子どもが苦手としている部分へのフォローの仕方などを伝えることで、

学校との方向性を一致させやすくなります。

こうした積み重ねが、子どもの学びと心の安定に大きく影響します。

特別なイベント時のコメント

夏休みや冬休みの振り返り

-

「夏休みの自由研究では、自分でテーマを決めて調べる力がつきました。調べたことをまとめる力や、自分の興味を追求する姿勢が育ってきたと思います」

-

「家族と出かけた先でも学びを見つけようとする姿があり、日常の中での成長が感じられました」

-

「冬休みも生活リズムを守って過ごすことができました。規則正しい生活の中で、読書や勉強にも自然と取り組む様子が見られました」

進級や卒業を祝う言葉

-

「次の学年でも元気にがんばってほしいです。これまでの経験を活かして、さらに自信をもって学校生活を送ってくれることを期待しています」

-

「卒業おめでとうございます。6年間のさまざまな思い出が、子どもの中にしっかりと根付き、次のステップへの大きな力になると感じています」

-

「進級を機に、新しい挑戦にも前向きに取り組み、自分らしさを大切にしてほしいと思います」

学校行事への参加報告

-

「運動会では全力で走る姿に感動しました。仲間と協力する姿や、最後まであきらめない気持ちの強さに成長を感じました」

-

「学習発表会では堂々と発表できていて驚きました。人前で自分の考えを伝える経験が自信につながったようです」

-

「校外学習では、友達と協力して活動する中で、普段とは違う一面を見せてくれて成長を実感しました」

まとめ

小学校の通知表に記入する「保護者からの一言」は、

子ども・先生・家庭の三者をつなぐ大切なコミュニケーションの一環です。

簡単な一文であっても、子どもの努力を認め、

成長を見守る温かな言葉が込められていれば、

通知表は単なる評価の紙ではなく、愛情の記録にもなります。

また、先生への感謝や、家庭での様子を具体的に伝えることで、

学校との連携が深まり、よりよい教育環境づくりにもつながります。

本記事では、コメントの書き方や例文を学年別・目的別にご紹介しました。

ぜひこれらを参考に、あなたらしい一言を添えてみてください。