と聞かれて、ピンとこないことはありませんか?

実はこの長さ、私たちの身の回りにたくさん潜んでいます。

たとえばA4用紙の長辺、一般的な定規、靴の箱…。

この記事では、そんな30センチという長さを、

さまざまな視点からわかりやすく例えていきます。

感覚的につかみにくい30センチの実際のサイズ感を理解することで、

暮らしの中での活用にもつながります。

読み進めるうちに

と腑に落ちる感覚を、ぜひ体験してみてください。

30センチの長さを具体的に例える

身近な物と30センチを比較する

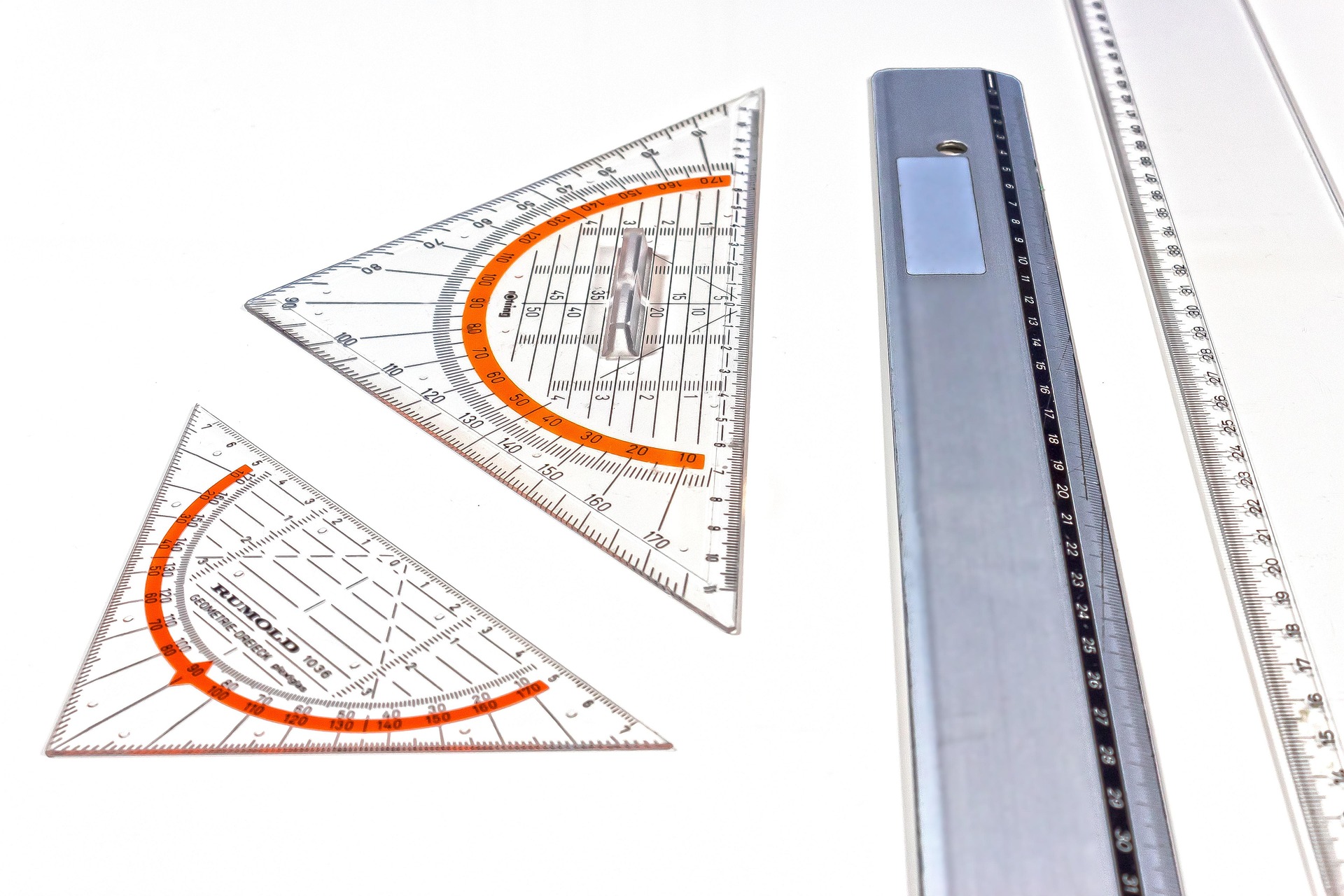

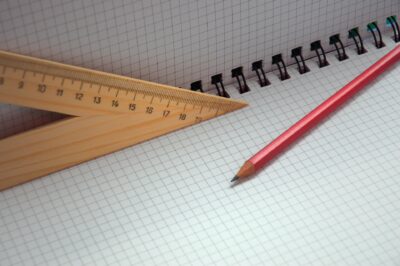

30センチは、一般的な定規の長さと同じです。

また、靴の箱の長さや、大きめのノートの縦の長さに相当します。

文庫本を3冊横に並べた長さや、リモコンの全長、

鉛筆を1.5本並べたくらいのサイズ感とも近く、

想像しやすい長さです。

さらに、スマートフォン2台を縦に並べると約30センチになることもあり、

日常的に使う道具との比較によって、

より現実的なイメージを持つことができます。

家庭用のフライパンの直径や、

パソコンのキーボード幅の一部なども30センチ程度なので、

家の中を見回してみるだけでも、

30センチが身近な存在であることがよくわかります。

30cmものさしを使った測り方

30センチの定規を実際に使って、家具や日用品を測ることで、

30センチの感覚が養われます。

目で見るだけでなく、手に取って物に当てることで、

視覚と触覚の両方から長さの実感が得られます。

測定対象を床や机に置き、定規をぴったり沿わせて長さを確かめることがポイントです。

また、繰り返し測ることで30センチの長さが体に染み込み、

感覚的にも記憶しやすくなります。

定規を使って距離感を確かめる習慣を持つことで、

将来的には定規なしでもおおよその長さを見積もることが可能になります。

30センチを感じるシチュエーション

テーブルの縁から30センチ離れて座る、

モニターとの距離を測るなど、

日常の中で30センチを意識する場面は多くあります。

たとえば、読書やパソコン作業をするとき、

目と画面の距離を30センチ以上保つことで、

目の疲労を軽減できるとされています。

また、料理の際にまな板のスペースとして30センチ四方を確保すれば、

材料の準備やカットがしやすくなります。

さらに、カレンダーの枠や掲示物の配置、棚の整理など、

日常動作の中で「およそ30センチ」を基準に動くことは意外に多く、

体感的な距離感を身につけるための良い訓練になります。

30センチのサイズ感とは?

30センチ×30センチの正方形のイメージ

30センチ四方のスペースは、大きめのサラダボウルやランチプレートが置けるサイズです。

このサイズ感は、食卓の上でも扱いやすく、

1人分のランチプレートとしてはもちろん、

複数の料理を盛り付ける際にも便利です。

また、30センチ四方の布や紙を広げてみると、

想像以上にスペースがあることに気づくでしょう。

収納ボックスや小さなテーブルの天板などにも用いられ、

視覚的に整った印象を与えるため、インテリアでも活躍します。

さらに、タイルやマット、カレンダーのデザインなどにも30センチ四方が使われることが多く、

日常における標準的なサイズ感として認識されています。

長さと大きさの違いを理解する

長さは一方向の距離であり、

大きさは面積や体積を含みます。

30センチは長さの指標ですが、

30センチ四方なら大きさとしても捉えられます。

たとえば「30センチの棒」と「30センチ四方の板」では、

前者は直線的な長さであり、後者は面積を持った広がりです。

この違いを理解することで、

必要なスペースや物の存在感を正確に把握できるようになります。

買い物や収納、作業スペースの設計などにおいて、

この感覚はとても役立ちます。

実生活での30センチの活用法

収納スペースの確保、ポスターの縁取り、DIYの寸法取りなどに30センチが活用されます。

たとえば、カラーボックスの棚間や引き出しの奥行きが30センチであれば、

ノートや雑誌を立てて収納するのにぴったりです。

また、壁に貼るポスターのレイアウトを決める際にも、

上下左右の30センチの余白を基準にすると、バランスよく配置できます。

DIYにおいては、30センチを基準に部材をカットすることで、

統一感のある仕上がりになりやすく、効率的な作業が可能になります。

30センチとの差を具体的に考える

35センチやメートルとの換算

30センチは0.3メートルで、

35センチとの差は5センチ。

わずかな違いでも印象が変わることがあります。

たとえば、本棚の奥行きが30センチか35センチかによって、

大きな画集が入るかどうかが変わるなど、

実際の用途においてその差が大きく影響します。

また、30センチは1メートルのちょうど3分の1にあたり、

メートル単位で物事を考える際の基準点としても非常に便利です。

寸法設計や図面作成において、

30センチという単位はメートル系の中で扱いやすい中間サイズとしても機能しています。

30センチを超える大きさの物

雑誌の横幅、キーボードの長さ、ベビーベッドの幅などは30センチを超えます。

たとえば、キーボードは一般的に45センチ前後の幅があり、

30センチと比べるとその大きさの違いがはっきりとわかります。

ベビーベッドでは、横幅が60センチ以上あるものが一般的で、

30センチという基準を超えることで、

安全性や快適性を高める工夫が施されています。

また、A3サイズの紙(297mm×420mm)も30センチを超える例として挙げられ、

視覚的に「大きい」と感じるひとつの境目となっています。

30センチの必要性を考える

定規や収納グッズなど、30センチという区切りは、

計測や整理に役立ちます。

たとえば、文房具や小物類を収納する引き出しなどでは、

30センチという長さが無駄なく物を収めるのにちょうどよいサイズ感として機能しています。

学校で使われる定規やスケールも30センチが基本であり、

教育現場でも標準的な長さとして親しまれています。

また、DIYの木材カットやインテリアの配置などでも、

30センチという単位があることで作業効率が上がり、

測定ミスも減るといった実用的なメリットがあります。

特定の状況における30センチの重要性

赤ちゃんの成長と30センチの関連性

新生児の頭囲や、出生時の身長の差分など、

30センチが成長の目安として使われます。

たとえば、新生児の平均身長は約50センチ前後ですが、

生後数ヶ月で身長が30センチ伸びることもあり、

その成長のスピードは驚くべきものです。

また、赤ちゃんの衣類サイズやベビーベッドのスペースを考えるときも、

30センチ単位で区切ると非常にわかりやすく、

成長段階に応じた準備がしやすくなります。

育児日記においても「前回から30センチ大きくなった」などの記録がひとつの節目となり、

子どもの成長を実感する大切な指標になります。

家具の高さと30センチのサイズ

ソファの座面高、ローテーブルの脚の高さなど、

30センチは家具選びの目安になります。

特にリビング家具では、30センチ前後の高さがくつろぎやすさに直結するため、

多くの製品がこの基準を意識して設計されています。

たとえば、床に座る生活スタイルが多い日本では、

ローテーブルの高さが約30センチであれば、

座布団に座ったままでも快適に使うことができます。

さらに、子ども用の家具でも30センチ前後の高さが多く採用されており、

安全性や使いやすさを考慮した設計に活かされています。

お腹の大きさを30センチで実感

妊娠時のお腹の膨らみや、腹囲の変化を測る際にも30センチの目安は有用です。

妊娠初期から後期にかけて、腹囲は大きく変化し、

その差が30センチ以上になることもあります。

妊婦健診では、子宮底長という数値を測定することがあり、

これも30センチを超えるかどうかが妊娠の経過を確認する目安になります。

また、マタニティウェアの選び方にも関係し、

30センチ以上のウエスト調整ができる設計がされていることが一般的です。

数字としての30センチが、実際の体の変化を実感する手段として活用されています。

30センチをどう活用するか

便利な30センチメジャーの選び方

柔らかい布メジャー、硬質な定規など、

用途に応じて最適な30センチメジャーを選びましょう。

たとえば、洋裁や裁縫には柔軟性のある布メジャーが便利で、

曲線にも沿わせて測ることができます。

一方、DIYや工作にはしっかりとしたプラスチックや金属製の30センチ定規が向いており、

まっすぐな線を引いたり、部材を正確に測ったりするのに適しています。

最近では、折りたたみ式やスライド式のコンパクトタイプもあり、

カバンや引き出しに収まりやすく、持ち運びにも便利です。

使う目的や環境に応じて、適切な素材・形状のメジャーを選ぶことで、

作業効率や測定の正確性が向上します。

信号機の高さと30センチの関係

信号機のボタン位置の高さなど、

バリアフリー設計では30センチ刻みの寸法が活用されます。

特に、車椅子使用者や子ども、

高齢者が無理なく押せる高さに設置されるよう、

30センチ単位の基準で細かく調整されています。

公共のインフラ設計では、

このように人体のサイズや行動特性を考慮した寸法が求められ、

30センチという単位は利便性と安全性を両立させる重要な役割を担っています。

30センチを使った食事プレートのサイズ

30センチの大皿は、パーティー用やシェアプレートとして適したサイズです。

中央に盛り付けた料理を数人で取り分けるのにちょうどよく、

見た目にも華やかさを演出できます。

また、ワンプレートランチとしても、

主菜・副菜・ご飯やパンをひとつの皿にバランスよく配置できるため、

カフェやレストランの提供スタイルにも活用されています。

家庭でも使いやすく、料理を盛るスペースに余裕があるので、

食事の見栄えや食欲にも良い影響を与えます。

身長と30センチの関係

平均的な身長との対比

日本人成人男性の平均身長170センチに対して、

30センチは約1/6の長さです。

この比率を視覚的に捉えると、

例えば身長170センチの人物の膝下あたりまでが約30センチ程度と考えられます。

また、小さな子どもが成長していく過程で、

数ヶ月の間に30センチ伸びると印象が大きく変わることからも、

この長さのインパクトがわかります。

身長のスケールで見ると、

30センチは決して小さな単位ではなく、

視認性や実感を伴う明確な変化の指標といえるでしょう。

30センチのサイズ感を他の単位で

インチで表すと約11.8インチ。

mmでは300mm。

単位換算でも感覚が掴めます。

さらにフィートでは約1フィート(正確には0.984フィート)に相当し、

アメリカなどフィート・インチを使う国でも比較的感覚的に把握しやすい長さです。

センチと他単位の換算に慣れておくと、

国際的な製品仕様やサイズ表記を理解する際にも役立ちます。

30センチの短辺・長辺の位置づけ

A4用紙の長辺が約29.7センチで、

30センチとほぼ同等です。

短辺は21センチ程度。

つまり、A4用紙を横にして見たときの幅が30センチに非常に近く、

視覚的に「これが30センチか」と認識しやすい代表的な例です。

紙製品の中でもA4は最もよく使われる規格なので、

30センチの感覚を理解する基準として非常に有効です。

30センチの長さを知る方法

定規を使った測定のポイント

目盛りの見方、ゼロの位置、端の誤差に注意することが大切です。

特に、定規の端がすり減っていたり、

ゼロの始まりが少しずれていたりすると、

正確な測定ができなくなるため、注意が必要です。

また、斜めに定規を当ててしまうと、

実際の長さよりも短く見えることがあるため、目線を水平に保ち、

定規を測る対象物にしっかり密着させて使うのがコツです。

さらに、目盛りの単位がミリ単位で細かく刻まれている場合は、

視力や照明の状況にも気を配ることで、より正確な測定が可能になります。

30センチを体感するためのテクニック

手の幅や指の長さを基準に、身体で覚える方法も有効です。

たとえば、自分の手のひらの幅が何センチかを把握しておけば、

それを基準におおよその距離を測ることができます。

また、腕を伸ばしたときの肘から手首までが約30センチ程度の人も多いため、

体の一部を活用するのは非常に実用的です。

日常の中で何度も確認することで、

感覚的に30センチを覚えることができるようになります。

実際に測ってみるメジャーの選び方

巻き尺、折りたたみ定規、伸縮メジャーなど、

使いやすさや用途で選びましょう。

持ち運びやすさを重視するならコンパクトな折りたたみタイプ、

自宅での使用には視認性に優れた巻き尺や伸縮式が便利です。

加えて、メジャーの素材や目盛りの種類も確認しておくとよいでしょう。

たとえば、金属製の巻き尺は丈夫で長持ちしますし、

布製のものは柔軟性があり衣類や曲面の測定に最適です。

用途に応じて機能を比較することで、より実用的な一本を選ぶことができます。

30センチに関する具体的な例

日常生活での30センチの使いどころ

キッチンの調理スペース、靴箱の棚間、テレビとの距離感などが挙げられます。

たとえば、料理をする際にまな板や作業スペースが30センチ程度確保されていれば、

材料を並べたり包丁を安全に使ったりするための十分な広さになります。

靴箱の棚間が30センチあると、

ブーツやスニーカーも収納しやすく、

見た目にもすっきりとした印象を保てます。

また、テレビを見るときの距離を30センチ単位で調整することで、

目の疲れを軽減したり、最適な視聴体験を得ることにもつながります。

測定器具としての30センチの利点

コンパクトで携帯しやすく、学習や仕事、DIYにも最適な長さです。

30センチの定規は、筆箱に収まるサイズで持ち運びに便利なだけでなく、

学校の授業やオフィスでの資料作成、

軽作業においても正確な測定を可能にします。

また、DIY初心者にとっても、

30センチという長さは作業範囲を把握しやすく、

失敗のリスクを減らすための基準として活用できます。

日用品のサイズとの関連性

クッション、ノートPC、雑誌、収納ボックスなど、

30センチ基準の製品は多数あります。

たとえば、ノートPCの画面サイズが13インチ程度(約30センチ)であれば、

コンパクトで持ち運びやすく、ビジネスや学習用途に適しています。

クッションも、30センチ角であればソファや椅子の上で邪魔にならず、

座り心地を向上させるのにちょうど良いサイズ感です。

さらに、収納ボックスや引き出しも30センチ前後のサイズなら、

小物や書類の整理整頓に最適で、空間を有効活用できます。

30センチの長さの具体的なイメージ

平均的な家具と30センチの関係性

引き出しの深さや、チェストの棚の高さなどに30センチがよく使われます。

特に収納家具においては、

30センチという寸法は使い勝手の良い区切りとして活用されており、

棚の間隔やボックスの高さなど、

機能性とデザインの両立を図るうえで重要な要素となっています。

また、コンパクトなスツールや踏み台の高さも30センチ前後に設計されることが多く、

座ったり立ち上がったりする動作のしやすさにも影響しています。

30センチを超えるサイズの比較

PCディスプレイ、電子レンジ、キャリーバッグなど、

30センチを超えると大型の印象になります。

たとえば、ノートパソコンのディスプレイサイズが13インチ(約33センチ)を超えると、

大画面としての見やすさや操作性が格段に向上すると感じられるでしょう。

電子レンジでは、30センチを超える奥行きや幅があれば、

ピザや大皿の温めにも対応できます。

また、旅行用のキャリーバッグでも、

高さや幅が30センチを超えることで、

1泊2日以上の荷物を十分に収納できる容量になります。

長さ30センチが役立つ場面

デザインの寸法調整、模型のスケール測定、

掲示物の大きさ確認などで重宝されます。

たとえば、広告やPOP作成では、

A4サイズ(ほぼ30センチ)を基準にしてレイアウトを考えることが多く、

仕上がりのイメージを把握するのに役立ちます。

建築模型の製作やDIYプロジェクトにおいても、

30センチという長さはパーツや素材の計測・調整をする際の基本単位になりやすく、

視覚的なバランスや整合性を取るのに非常に便利です。

まとめ

30センチという長さは、私たちの暮らしのあらゆる場面に溶け込んでいます。

A4用紙の長辺や一般的な定規、靴の箱といった身近な物から、

家具や赤ちゃんの成長指標、DIYや料理の際の計測まで、

多彩な用途があります。

長さとしての30センチはもちろん、

30センチ四方の大きさとしても、

その感覚を身につけておくことは非常に実用的です。

また、他の単位への換算や、平均的な身長との比較などを通して、

より深くサイズ感を理解できます。

この記事を通して、30センチという単位がただの数字ではなく、

日常に根ざした「長さのものさし」であることが伝わったなら幸いです。