——そんな経験、ありませんか?

実は、特別なものを用意しなくても、

身近にあるアイテムで乾燥剤の役割を果たしてくれるものはたくさんあります。

この記事では、ティッシュや爪楊枝、米など、意外なものを使った、

簡単で効果的な乾燥剤代用品のアイデアを紹介します。

知っておくと暮らしがちょっと快適になる、

そんな工夫をぜひ最後までチェックしてみてください。

乾燥剤の代用アイテムとは?

爪楊枝を使った乾燥剤代用方法

乾燥剤の代用として爪楊枝を使う方法があります。

木材はもともと自然素材であり、

湿気を吸収する性質を持っているため、

小さなスペースでの湿気対策に非常に便利です。

特に乾燥させた爪楊枝は吸湿力が高く、

密閉容器の隅に数本入れておくだけで、

ちょっとした湿度変化を和らげる効果が期待できます。

また、香料や塗装のない無垢の爪楊枝を使うことで、

食品への影響も防ぐことができます。

さらに、爪楊枝は形が細くて扱いやすいため、

お菓子の容器や調味料の瓶など、

狭いスペースでも活用できるのがメリットです。

使い終わった後はしっかり乾かして再利用することも可能で、

エコな湿気対策としておすすめです。

ティッシュで湿気を吸収する方法

ティッシュを小さく丸めて容器に入れておくだけでも、

ある程度の湿気を吸収できます。

手軽にできる方法として、

特別な道具がいらないのが魅力です。

特にお菓子や乾物の保存において、

湿度のコントロールが難しい場合には、

簡易的な湿気取りとして活躍します。

さらに、ティッシュの量を調整することで吸湿力を増減できるため、

食品の種類や保存環境に合わせた工夫もしやすくなります。

定期的に交換することで清潔さも保てるため、

コストをかけずに手軽に始めたい方にはぴったりの方法です。

スマホを活用した湿気対策

スマホ乾燥用として知られる方法は、

実は食品の湿気対策にも応用できます。

たとえば、ジップロックや密閉容器にお菓子と一緒に、

スマホ乾燥用のアイテム(シリカゲルや米など)を入れておくことで、

湿気をしっかり抑えることができます。

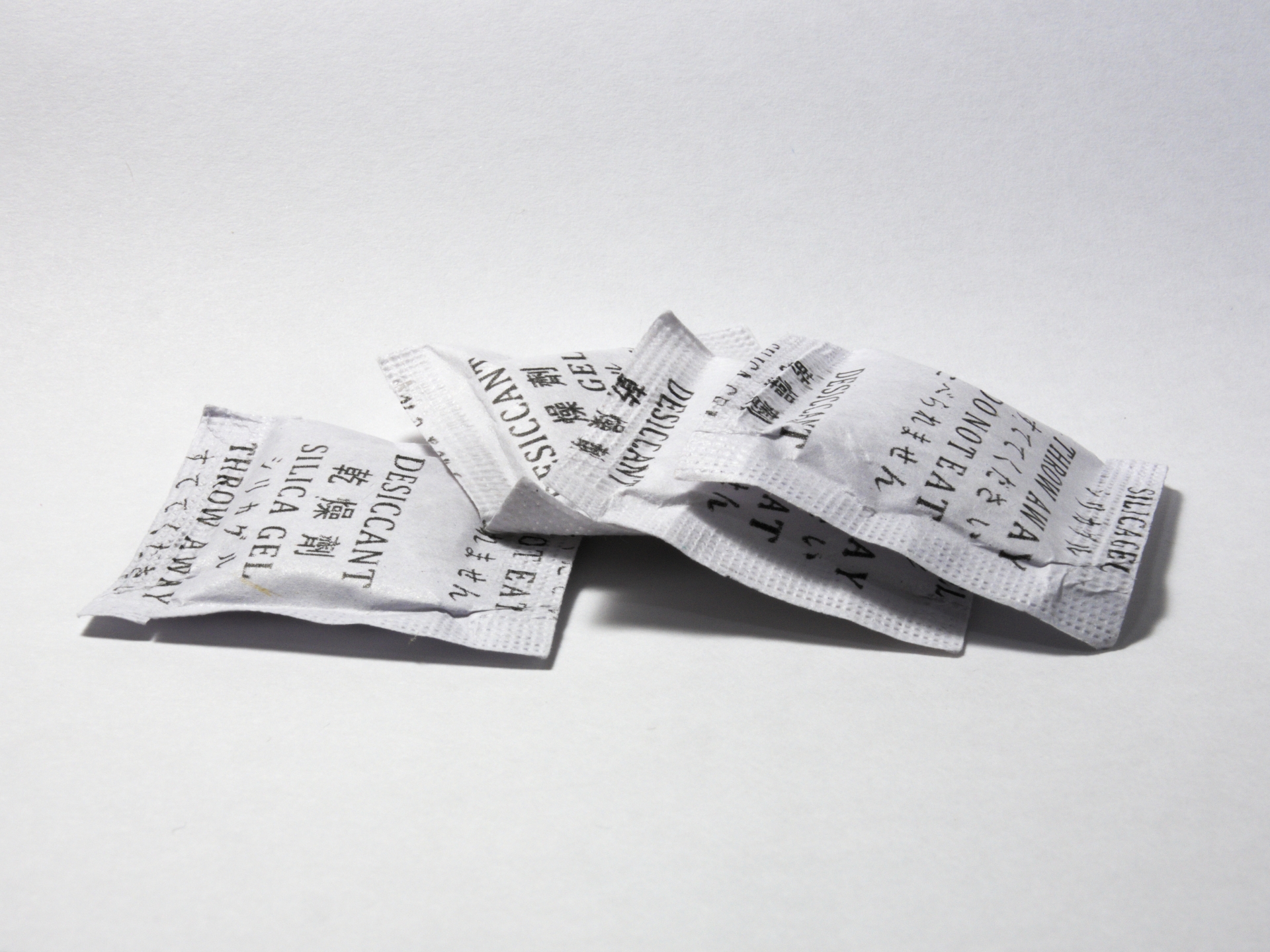

特にシリカゲルは吸湿力が高く、

繰り返し使えるタイプもあるため、

家庭内での食品保存にも最適です。

スマホをうっかり水に落としたときの応急処置として使われるこれらのアイテムは、

乾燥能力が高く、小さな空間でも効果を発揮します。

また、容器のサイズや密閉度に応じて量を調整することで、

より効率的な湿気コントロールが可能になります。

食品に最適な乾燥剤代用品

重曹の効果と使い方

重曹は湿気だけでなく臭いも吸収する優れた素材として、

家庭内での保存対策に広く使われています。

特に食品との相性が良く、

安心して併用できる点が大きな魅力です。

使い方は簡単で、小さな瓶や布袋に重曹を適量入れ、

それをお菓子や乾物と一緒に密閉容器内に入れておくだけでOK。

湿気と同時に臭いも吸着してくれるため、

清潔な保存環境を保ちやすくなります。

さらに、重曹は再利用も可能で、

一定期間使用した後に天日干しやフライパンでの加熱処理を行えば、

再び吸湿効果を取り戻せます。

コストパフォーマンスが高く、環境にも優しいため、

日常的な湿気対策として非常におすすめのアイテムです。

ティーバッグで湿気対策

使用済みのティーバッグを乾燥させたものを再利用することで、

簡易乾燥剤として活用できます。

緑茶やほうじ茶など香りのあるお茶を使うと、

湿気対策に加えて脱臭効果も期待できる点がポイントです。

乾燥させたティーバッグは布やガーゼに包んでおくと、

衛生的に保てるだけでなく、

容器の中で粉がこぼれるのを防げます。

また、香り付きのお茶を使用すれば、

保存容器の中に自然な香りが広がり、

食品にほのかな風味を添えることもあります。

ティーバッグは再利用できるエコな素材として、

手軽に始められる湿気対策のひとつです。

米を使った保存方法

昔から知られている定番の方法として、

米を使った湿気対策はとても有効です。

米はもともと高い吸湿性を持っており、

常温でもその効果を発揮します。

お菓子や乾物など、湿気に弱い食品と一緒に米を入れることで、

周囲の余分な水分を吸収し、風味や食感を長持ちさせてくれます。

特にジップ付きの保存袋やタッパーに米を小袋にして入れておくと、

使いやすく清潔さも保てます。

また、使用後の米は料理に使わず処分するか、

観葉植物の土に混ぜて乾燥材として再利用するのも一案です。

手に入りやすく、誰でも試しやすい便利なアイテムです。

乾燥剤なしで食品を守る!

クッキーを乾燥から守るテクニック

クッキーは乾燥すると風味が落ち、

ボソボソとした食感になってしまいます。

そのため、保存時には湿気を適度に保つ工夫が重要です。

たとえば、密閉容器にパンのかけらやマシュマロを一緒に入れることで、

周囲の湿度をほどよく保ち、

クッキーのしっとり感を維持することができます。

マシュマロは吸湿性があり、

乾燥しすぎることを防いでくれます。

また、保存場所は直射日光や高温多湿を避け、

涼しく安定した環境を選ぶとより効果的です。

加えて、密閉容器の内側にティッシュを挟んでおくと、

余分な湿気を吸ってくれるため、

風味の劣化を防ぐサポートになります。

海苔の鮮度保持方法

海苔は非常に湿気に弱く、少しでも水分を含むと風味が落ち、

パリッとした食感が損なわれます。

そのため、密閉容器での保存が基本となります。

容器内にティッシュや重曹を入れておくことで、

余分な湿気を効率よく吸収し、

海苔の鮮度を長く保つことができます。

さらに、乾燥剤やシリカゲルを併用すれば、

より強力な湿気対策が可能です。

保存容器はできるだけ空気に触れないよう、

使うたびに素早く開閉するなどの工夫も効果的です。

アイシングの保存に必要な工夫

アイシングクッキーはデコレーション部分が湿気に非常に弱く、

ベタついたり溶けたりしてしまうことがあります。

そのため、米やシリカゲルといった乾燥効果の高い代用品を活用し、

密閉容器に入れて保存することが理想的です。

また、ラッピング材に乾燥しやすい素材を使用することで、

アイシング部分に直接湿気が触れないようにすることも大切です。

保存前にはクッキーが完全に乾燥しているか確認し、

できるだけ早く食べきるのが品質を保つポイントとなります。

乾燥剤の種類とその違い

シリカゲルとの比較

市販のシリカゲルは非常に高い吸湿力を持ち、

長期間にわたって湿気をコントロールできるため、

食品や電子機器の保存に広く使われています。

また、粒状のため容器内に分散しやすく、

即効性もあります。

ただし、家庭内での再利用が難しく、

コスト面では継続的に購入する必要があります。

一方で、米や重曹、ティッシュといった代用品は、

使い方によってはシリカゲルに近い効果を発揮します。

特に密閉容器と併用することで、湿気を十分に吸収し、

食品の品質維持に役立ちます。

再利用のしやすさやコスト面を考慮すると、

家庭でのちょっとした湿気対策にはむしろ、

代用品の方が適しているケースも多いです。

脱酸素剤の知識

脱酸素剤は、酸化による劣化を防ぐために使われる保存資材で、

乾燥剤とは役割が異なります。

酸素を取り除くことでカビや細菌の繁殖を抑え、

風味や栄養素を守る効果があります。

主に真空パックや乾物、海苔などの包装に使用され、

酸化による変色や劣化を防ぐのに有効です。

乾燥剤と併用されることもありますが、

目的が異なるため、保存したい食品の特性や保存環境に応じて、

使い分ける必要があります。

代用品のランキング

1位:米 — 安価で扱いやすく、吸湿力も高め。繰り返し使える点も◎。

2位:重曹 — 湿気だけでなく、臭いも吸収。再利用可能でエコ。

3位:ティッシュ — すぐに手に入るお手軽アイテム。簡易的な使用に最適。

これらの代用品は、使い方次第で十分な効果を発揮し、

日常的な食品保存や湿気対策に非常に便利です。

人気の乾燥剤代用品活用法

フライパンで簡単加熱乾燥

乾燥剤代用品をフライパンで加熱することで、

吸収した湿気を効率よく取り除き、再利用が可能になります。

この方法は、重曹やお茶っ葉、米などの自然素材に特に適しており、

低コストで手軽に乾燥効果を回復できるのが魅力です。

加熱する際は、焦げつかないよう、

弱火でじっくりと温めることがポイントです。

定期的に混ぜながら加熱することで、

素材全体に均等に熱が行き渡り、

効果的にリフレッシュできます。

完全に冷ましてから密閉容器に戻せば、

再び吸湿剤として使用できます。

数回の再利用が可能なため、

エコで経済的な保存対策としておすすめです。

容器に便利なアイテムを使用

密閉容器やチャック付き袋を使うことで、

乾燥剤代用品の効果を高めることができます。

特に密閉性の高い容器を選べば、湿気の侵入を防ぎ、

吸湿効果を長持ちさせられます。

保存袋は軽くて持ち運びしやすいため、

非常食の保存などにも便利です。

また、ガラスや厚手プラスチックの容器は外気の影響を受けにくく、

長期保存に向いています。

透明容器なら中身をすぐ確認でき、

交換のタイミングも見逃しません。

食品量に合った容器を選び、スペースも有効に使いましょう。

お茶を使った湿気対策

使用済みのお茶っ葉を乾燥させたものは、

湿気対策として非常に効果的です。

特に緑茶やほうじ茶などの茶葉は、

吸湿性だけでなく優れた消臭効果もあるため、

食品と一緒に入れることで湿気を取りつつ嫌な臭いも防いでくれます。

乾燥させた茶葉はガーゼなどに包んで容器に入れると、

粉が散らばる心配もなく衛生的です。

また、使い終わった茶葉を再利用するという点でも無駄がなく、

ゴミの削減にもつながります。

さらに、茶葉には自然の香りがあるため、

防臭と香りづけの両方に役立ち、

エコで経済的な選択肢として非常に優れています。

湿気とカビの予防方法

乾燥の必要性と効果

湿気は食品の保存において非常に厄介な存在であり、

放っておくとカビの発生や変質、風味の劣化など、

さまざまな品質低下を引き起こします。

特に日本のように湿度の高い環境では、

常温保存の食品は数日で悪くなってしまうことも珍しくありません。

そうしたトラブルを防ぐためには、

乾燥剤やその代用品をうまく活用することが重要です。

これらの対策を取り入れることで、

食品の見た目や味、香り、さらには食感までも長く保つことができ、

結果的に無駄な廃棄を減らすことにもつながります。

乾燥は「防ぐための手段」ではなく、

「食品の良さをキープする知恵」として活用しましょう。

水分を保持するためにできること

一方で、過度に乾燥してしまうと、

食品本来の風味や食感が損なわれる可能性もあります。

特にクッキーやパンなどの焼き菓子は、

しっとりとした食感を保つために、

ある程度の水分を必要とします。

そのため、乾燥剤を使う場合でも、

吸湿しすぎないように注意が必要です。

マシュマロやパンのかけらを一緒に入れて、

乾燥を和らげるバランスを取る工夫が役立ちます。

湿度管理は「乾かしすぎず湿らせすぎず」の絶妙なバランスが鍵です。

食品保存に役立つアイデア

食品の保存効果をより高めるためには、

乾燥剤代用品の使用だけでなく、

いくつかの工夫を組み合わせることがポイントです。

たとえば、冷暗所で保管することで温度変化による結露を防ぎ、

密閉容器を使用すれば外気中の湿気の侵入をシャットアウトできます。

また、保存容器の中に乾燥剤代用品を入れる位置や量によっても、

吸湿効果が変わるため、状況に応じて調整することも重要です。

こうした小さな工夫を積み重ねることで、

食品の鮮度をより長く、

安心して保つことができるようになります。

再利用可能な乾燥剤代用

シートを使った効果的な活用法

乾燥シートや布巾に重曹を包んで使用することで、

乾燥剤代用品を手軽に再利用しやすくなります。

特に小さな布やガーゼに適量の重曹を入れて包み、

輪ゴムや糸でしっかりと結べば、

湿気取り用のパックが完成します。

これを密閉容器の隅に入れるだけで、

湿気を吸収して食品の品質を守ってくれます。

汚れたり湿気を多く吸った際には、

天日干しやフライパンでの軽い加熱によって再利用可能になるため、

エコで経済的な点も魅力です。

さらに、好みによってはアロマオイルを1滴垂らせば、

脱臭と香り付けもできる多機能アイテムとしても活躍します。

クッキーの保存期間を延ばす方法

湿気を防ぎつつ、乾燥しすぎない工夫がクッキーの保存では特に重要です。

密閉容器を使用するのはもちろん、

重曹やティッシュなどの吸湿アイテムを一緒に入れておくことで効果が高まります。

ただし、乾燥しすぎるとクッキーが固くなってしまうため、

マシュマロや柔らかいパンのかけらを緩衝材代わりに入れて、

適度な湿度を保つと良いでしょう。

これによりしっとり感を維持しつつ、

保存期間を数日〜1週間程度延ばすことが可能になります。

湿度管理のバランスが、風味や食感を保つカギになります。

ピーナッツを使った湿気吸収

殻付きのピーナッツには意外な吸湿効果があり、

お菓子の保存時にちょっとした工夫として活用できます。

特に乾燥したピーナッツの殻は、

内部の水分を吸収する働きがあるため、

小袋に入れて容器の中に同封することで、

湿気対策として一定の効果を発揮します。

また、見た目にも自然素材らしい親しみやすさがあり、

乾燥剤に抵抗がある方にもおすすめできます。

ピーナッツは食べられる点でも無駄がなく、

食品と一緒に保管しても安心感があります。

乾燥剤を使った劣化防止テクニック

食品ごとの保存方法の違い

乾燥剤や代用品の使い方は、

保存する食品の種類によって最適な方法が異なります。

例えばクッキーは乾燥しすぎると固くなり、

風味が損なわれるため、しっとり感を保つために、

マシュマロやパンのかけらを一緒に入れるのがおすすめです。

一方、海苔は湿気を含むとすぐにパリッとした食感を失うため、

シリカゲルや重曹など高い吸湿力のある代用品を選び、

密閉容器に保存するのがベストです。

乾物は、米やティッシュなど比較的手軽な代用品でも十分対応できますが、

保存期間が長くなる場合はこまめな交換も忘れずに行いましょう。

このように、食品ごとの特性を理解し、

それぞれに合った方法を選ぶことが湿気から守るコツです。

湿気が与える影響とは?

湿気は食品のカビの発生や風味の劣化、

さらには食感の変化など、さまざまな悪影響をもたらします。

特に気温や湿度が高くなる季節には、

対策を怠ると数日で品質が落ちてしまうこともあります。

こうしたリスクを防ぐためにも、

日頃からの湿気対策が欠かせません。

食品の鮮度を保つために

こまめに乾燥剤代用品を取り換えることで、

常に高い吸湿効果を維持できます。

また、複数の代用品を組み合わせて使うことで、より効果的な湿気対策が可能になります。

たとえば、重曹とティッシュを併用すれば、

吸湿と脱臭の両方をカバーでき、保存状態をさらに良くできます。

食品の種類や使用頻度に応じて、柔軟に対策を変えていくことが鮮度を保つためのポイントです。

乾燥剤代用品利用時の注意点

アイテムの選び方と使い方

食品と一緒に使えるかどうかを見極める際には、

素材の安全性や匂いの有無、成分の影響をしっかりチェックすることが重要です。

たとえば、お菓子や乾物などのデリケートな食品には、

香りが移りにくい素材を選ぶことが望まれます。

また、食品に直接触れないよう小袋や布で包むと、より安心して使えます。

使用前には一度乾燥剤代用品をよく乾かしておくと、

効果を最大限に引き出すことができます。

保存容器の重要性

どんなに優れた乾燥剤代用品を使っても、

密閉できない容器ではその効果が大きく損なわれてしまいます。

特に空気が入りやすい開閉式の容器や袋では、湿気の侵入を防げません。

理想的なのは、パッキン付きのしっかりした蓋がある容器や、

チャック付きの保存袋です。

密閉性の高い容器を選ぶことで、代用品の吸湿効果を長持ちさせることができます。

開封後の管理方法

乾燥剤代用品は使用するうちに湿気を吸収して飽和状態になり、

効果が徐々に薄れていきます。

開封後は湿気の多い場所を避け、

清潔に保管するよう心がけましょう。

また、定期的に中身の状態を確認し、

見た目や手触りに変化があれば新しいものに交換するのがベストです。

加熱して乾燥させることで再利用できるものもあるため、

素材に応じて工夫して使いましょう。

まとめ

乾燥剤が手元にないときでも、

身近なもので代用できる方法を知っておけば、

食品の湿気対策に困ることはありません。

米や重曹、ティッシュなどは、コストも手間も少なく、

すぐに実践できる便利なアイテムです。

さらに、フライパンで加熱して再利用する方法や、

保存容器の工夫次第がよいでしょう。

食品の種類や保存状況に応じて適切な代用品を選ぶことで、

無駄なく鮮度を保つことができます。

乾燥剤を使わない工夫を暮らしに取り入れて、賢く快適な保存術を実践してみてください。