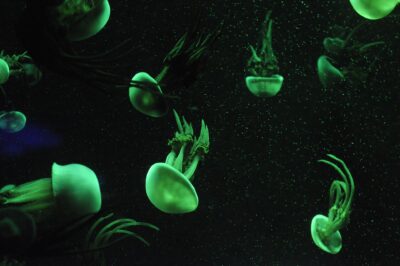

クラゲというと、海中でふわふわと漂う姿が印象的ですが、

彼らの体の仕組みや「足の数」について、正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。

実際、クラゲには「足」という表現よりも「腕」や「触手」が用いられることが多く、

種によってその本数も異なります。

本記事では、クラゲの基本構造から、種類ごとの特徴、そして水族館での見どころまで、

知っているようで知らないクラゲの世界を詳しく紹介します。

クラゲの足と触手の基本知識

クラゲの体の構造とは?

クラゲは「傘」と呼ばれる傘状の体の下に、触手や口腕を持っています。

傘は柔らかくゼラチン質で構成されており、水中で浮遊しやすい形をしています。

傘の内側中央には口があり、そこから放射状に伸びる構造が「口腕」です。

口腕は食物を捕らえて口へと運ぶ役割を果たし、

傘の周囲には細く長い「触手」が多数伸びています。

これらの構造が連携し、クラゲは泳ぎながら獲物を捉え、

効率的に栄養を摂取する仕組みになっています。

また、傘の縁には感覚器官が並び、水流や光を感知して方向を判断する補助的な役割を担います。

クラゲの触手と足の違い

クラゲの「足」と呼ばれることの多い部分は、実際には「口腕」や「触手」に分類されます。

触手は主に傘の外周に存在し、多数の刺胞(小さな毒針)を備えており、

獲物に接触すると瞬時に反応して捕らえます。

触手は細長く柔らかいため、水流や動きに応じて自在に揺れ、

周囲の小動物やプランクトンを逃さず捕獲する機能を果たします。

一方、口腕は傘の中心部から下に向かって伸び、

触手によって捕えた獲物を口へと運ぶための構造です。

見た目には「足」に見えることもありますが、実際には食物摂取に特化した器官です。

このように、クラゲの触手と口腕はそれぞれ明確な役割を持ち、

両者が連携することでクラゲの生活が成り立っています。

ミズクラゲの足は何本?

ミズクラゲには、中央から放射状に伸びる4本の口腕があります。

この口腕は、食物を捕らえ口へと運ぶ重要な器官で、

一般的に「足」と言われる部分に相当します。

さらに、傘の縁には数十本から数百本に及ぶ細長い触手が並び、

プランクトンなどの微小な生物を捕らえる役割を果たします。

これらの触手は水流にあわせて柔らかく揺れ、

クラゲの漂う姿に美しいアクセントを加えています。

観察時には、口腕と触手の動きの違いを意識すると、

クラゲの体の構造と機能がより理解しやすくなるでしょう。

タコクラゲの足の数を知ろう

タコクラゲには8本の口腕があり、その広がった形状がタコを連想させることから、

その名前が付けられました。

この口腕はふわふわと揺れるように広がり、

そこに付着する小さな刺胞でプランクトンなどの微生物を効率よく捕食します。

タコクラゲは、他のクラゲと比較して触手がほとんど退化しており、

主にこの口腕が捕食と移動の両方の役割を担っています。

また、タコクラゲの口腕は色や模様が多様で、

水族館などではそのユニークな見た目が来場者の目を引く存在となっています。

クラゲの種類とそれぞれの特徴

一般的なクラゲの種類と生息地

代表的なクラゲとして、ミズクラゲ、アカクラゲ、タコクラゲ、オワンクラゲなどがいます。

これらのクラゲは、主に沿岸部や内湾などの比較的浅い海域に多く見られます。

たとえば、ミズクラゲは全国各地の海岸で観察されやすく、

穏やかな海流や温暖な水温を好む傾向があります。

アカクラゲはやや冷たい海域にも適応しており、春から初夏にかけての時期に多く見られます。

タコクラゲはプランクトンが豊富な場所を好み、

養殖施設や湾内でもよく目にすることがあります。

オワンクラゲはより深い海域にも分布し、暗い環境の中でも存在感を放つ特徴的な種類です。

このように、クラゲの種類によって好む環境が異なり、

地域や季節によって出現するクラゲの種類が変化します。

アカクラゲとその生態

アカクラゲは長く伸びる触手を持ち、見た目が非常に印象的な種類です。

傘の直径は10〜30cm程度で、半透明の赤褐色を帯びた傘と、何本も垂れ下がる触手が特徴です。

触手には多くの刺胞が備わっており、主に小さな甲殻類などを捕まえて生活しています。

日本各地の沿岸域で観察され、特に初夏から秋にかけてその姿が目立つようになります。

発生数は海水温や潮流の変化によって大きく左右され、ある年には大量発生することもあります。

また、アカクラゲは波に乗って漂う性質が強く、

風向きや海流によって意外な地域にまで流れ着くこともあります。

オワンクラゲのユニークな特徴

オワンクラゲは、透明で美しい見た目が特徴的で、

まるでガラス細工のような姿から多くの人の関心を集めています。

特に、発光性を持つことで知られており、暗い場所では青白く輝く様子が観察されます。

この発光は、オワンクラゲの体内に含まれる蛍光タンパク質「GFP(グリーンフルオレッセントプロテイン)」によって引き起こされるもので、世界中の生命科学研究に大きな影響を与えてきました。

そのため、オワンクラゲは単なる観賞用生物にとどまらず、

科学的にも非常に重要な存在として知られています。

また、比較的深い海域にも分布しており、

光の届きにくい環境でも自らの発光で存在を示す姿は、神秘的な魅力に満ちています。

ミズクラゲの分布と人気

ミズクラゲは日本全国の海岸でよく見られる非常に身近なクラゲで、

春から夏にかけて沿岸に大量発生することもあります。

直径は20〜30cmほどで、傘の中央にある4つの環状の器官が特徴的です。

動きは穏やかで、ゆっくりと水中を漂う様子は見る者に癒しを与えます。

水族館では照明を活かした美しい展示がされることが多く、

特に観賞性の高さから高い人気を誇っています。

また、ミズクラゲは比較的飼育がしやすいことから、

教育施設や家庭用の観賞クラゲとして導入されることもあります。

その美しさと穏やかな性質により、クラゲの入門種として多くの人に親しまれています。

クラゲの生態と生活

クラゲの一生と寿命

クラゲは、ポリプと呼ばれる固着型の生活様式から、

メドゥーサと呼ばれる遊泳型の生活様式へと変化する、独自のライフサイクルを持っています。

ポリプの状態では岩などに付着して過ごし、環境が整うと変態を経て遊泳生活を開始します。

この変化は季節や水温、餌の供給状況などに影響を受けることが知られており、

同じ種でも条件によって発育のタイミングが異なる場合があります。

寿命についても、クラゲの種類や生息環境によりさまざまで、数週間で一生を終える種類もあれば、条件が良ければ数か月から1年以上生きる種類も存在します。

一部のクラゲには、老化した個体がポリプへと戻る例も報告されており、

そのサイクルの柔軟さに驚かされます。

クラゲの成長過程と変態

クラゲの成長には、独特のステージが存在します。

まず、ポリプが成長して「ストロビラ」と呼ばれる縞模様のような構造に変わり、

そこから「エフィラ」と呼ばれる小さなクラゲが分裂して生まれます。

エフィラは、やがて成長して「メドゥーサ」と呼ばれる成熟した遊泳クラゲになります。

この成長過程では、無性生殖と有性生殖が交互に行われる点が特徴で、

環境への適応力を高める重要なメカニズムとなっています。

これらの変態過程を通じて、

クラゲは単なる浮遊生物以上の複雑さを備えた存在であることがわかります。

クラゲの外部環境との関係

クラゲの分布や発生は、外部環境の変化と密接に関わっています。

特に水温の上昇や海流の変化、塩分濃度、餌となるプランクトンの豊富さが、

個体数の増減に大きな影響を与えます。

例えば、春から夏にかけては水温が上昇するため、

クラゲの成長と発生が活発になり、大量発生が観察されることもあります。

また、内湾や港湾といった閉鎖性水域では、

水流が少なく栄養が豊富なことからクラゲが定着しやすく、

地域によっては漁業や海洋利用に影響を及ぼすこともあります。

このように、クラゲの生態は自然環境との相互作用によって絶えず変化しており、

そのダイナミズムもまた興味深い点です。

クラゲの触手の役割と機能

触手と捕食のメカニズム

クラゲの触手には、獲物に反応する感知細胞と刺胞が備わっており、

プランクトンなどの小さな生き物を的確に捉えるための仕組みが整っています。

刺胞は刺激に反応して毒針を発射し、獲物の動きを封じ込める役割を果たします。

この仕組みによって、

クラゲは自身の周囲にいる微細な生物を逃すことなく捕獲することができます。

また、触手は傘の縁に多数並んでおり、波の動きや水流に応じて柔軟に揺れながら、

餌を効率よく誘導する役割も担っています。

種類によっては触手の長さや本数も異なり、

特定の獲物に適応した構造を持つクラゲも存在します。

こうした進化の違いが、さまざまなクラゲの生態に多様性をもたらしているのです。

クラゲが持つ心臓とは?

クラゲには人間のような心臓はなく、血液を循環させる器官も持ちません。

その代わりに、傘を収縮・拡張させることによって周囲の海水を取り込み、

水流を作り出すことで酸素と栄養を体内に行き渡らせる仕組みを持っています。

体内には血管の代わりに水路のような経路があり、

この流れによって必要な物質が全身に運ばれます。

クラゲのような単純な構造を持つ動物にとって、

こうした物理的な流れを利用した循環は非常に合理的な方法といえます。

水族館に見るクラゲの魅力

すみだ水族館での展示と体験

東京都のすみだ水族館では、クラゲの美しい展示が行われており、

ライトアップされた幻想的な空間の中で、その独特な動きや姿を間近に体感できます。

クラゲ専用の展示エリア「クラゲ万華鏡トンネル」では、

円筒状の水槽に浮かぶクラゲたちが、音楽と照明に合わせて舞うように漂う様子を楽しめます。

また、壁面には各種クラゲの生態や特徴を紹介する解説パネルも豊富に用意されており、

大人から子どもまで学びながら鑑賞できるのも魅力です。

さらに、バックヤードツアーなどの体験イベントも実施されており、

飼育の裏側を知ることもできます。

クラゲの観察ポイントと注意事項

クラゲは静かに観察することで、その動きや構造がよくわかります。

ふわふわと漂う様子に注目しつつ、触手の動きや体の透明感の変化など、

細かい部分をじっくり見ると楽しみが深まります。

光の当たり方や水流の変化によって表情が変わるので、角度を変えて見るのもおすすめです。

フラッシュ撮影や水槽を叩く行為はクラゲの観察環境に影響を及ぼすため、

マナーを守った鑑賞を心がけましょう。

クラゲを飼育する方法

クラゲ飼育の必要な環境

クラゲを自宅で飼育するには、専用の水槽と適切な循環装置が必要です。

一般的な水槽ではクラゲがぶつかって傷つくことがあるため、

円形で水流がやさしく循環する設計の水槽が推奨されます。

さらに、海水の塩分濃度を一定に保つための人工海水や比重計、

そして水温を安定させるためのヒーターやクーラーの設置も重要です。

これらの機器を整えることで、クラゲが快適に過ごせる環境が整います。

自宅で楽しむクラゲの育て方

クラゲはデリケートな生き物ですが、環境を整えれば家庭でも育てることができます。

毎日の観察によって状態をチェックし、専用フードを少量ずつ与えることがポイントです。

水質チェックも欠かせず、アンモニアや亜硝酸の値を定期的に測ることが大切です。

また、光の当て方を工夫することで、クラゲの美しさを引き立てることもできます。

飼育を通じて、クラゲの生態をより深く知る楽しみも得られるでしょう。

クラゲに関するコラム

クラゲの足の数にまつわるストーリー

「クラゲの足って何本?」という素朴な疑問は、多くの人が一度は抱くものです。

一般的な生き物における「足」という概念と、クラゲの構造は大きく異なります。

実際、クラゲには関節や骨格がなく、

移動や餌の捕獲に使われる器官は「口腕」や「触手」と呼ばれています。

これらは種類によって数や形が異なり、たとえばミズクラゲには4本の口腕があり、

タコクラゲでは8本に増えます。

また、傘の縁には無数の細長い触手が放射状に伸びており、

泳ぐ姿や捕食行動を美しく演出しています。

このように、クラゲの体をよく観察すると「足の数」に見える部分には多様な役割があり、

見た目だけでは判断しづらいことが分かります。

日本におけるクラゲの研究と未来

日本はクラゲ研究が非常に盛んな国のひとつであり、

特に発光や再生に関する分野では世界的な注目を集めています。

例えば、オワンクラゲから発見された蛍光タンパク質GFPは、

生命科学の分野に革命をもたらしました。

また、気候変動や海洋環境の変化に伴い、

クラゲの大量発生のメカニズムや生態系への影響を調べる研究も進んでいます。

最近では、クラゲの再生能力を模倣した新しい素材開発や、

エネルギー効率の良い移動様式をヒントにした水中ロボットの研究も行われており、

クラゲは未来の科学技術にも大きなインスピレーションを与える存在となっています。

まとめ

クラゲの足と触手がもたらす影響

クラゲの「足」や触手は、単なる装飾ではなく、生きるための重要な役割を担っています。

触手は獲物をとらえるための感知器官として働き、

口腕は捕らえた餌を効率的に運ぶために進化しています。

それぞれの器官が連携することで、

クラゲはシンプルな構造ながらも海中での生存競争に適応してきました。

また、これらの器官の形状や本数は種によって大きく異なり、

それが生態や生息域にどのように関係しているかを知ることは、

クラゲの多様性を理解する鍵にもなります。

こうした仕組みを知ることで、クラゲの生き様がより立体的に見えてきます。

今後のクラゲ研究の展望

クラゲの研究は進化を続けており、海洋生態系への理解や、

未来のバイオ技術にもつながる可能性があります。

近年では、クラゲの発光メカニズムが医療や遺伝子研究に応用されるなど、

新たな価値が見出されています。

さらに、クラゲの環境応答や再生能力に注目した研究も進行中で、

将来的には持続可能な水産業や環境モニタリング技術への応用が期待されています。

今後の進展にも注目が集まります。