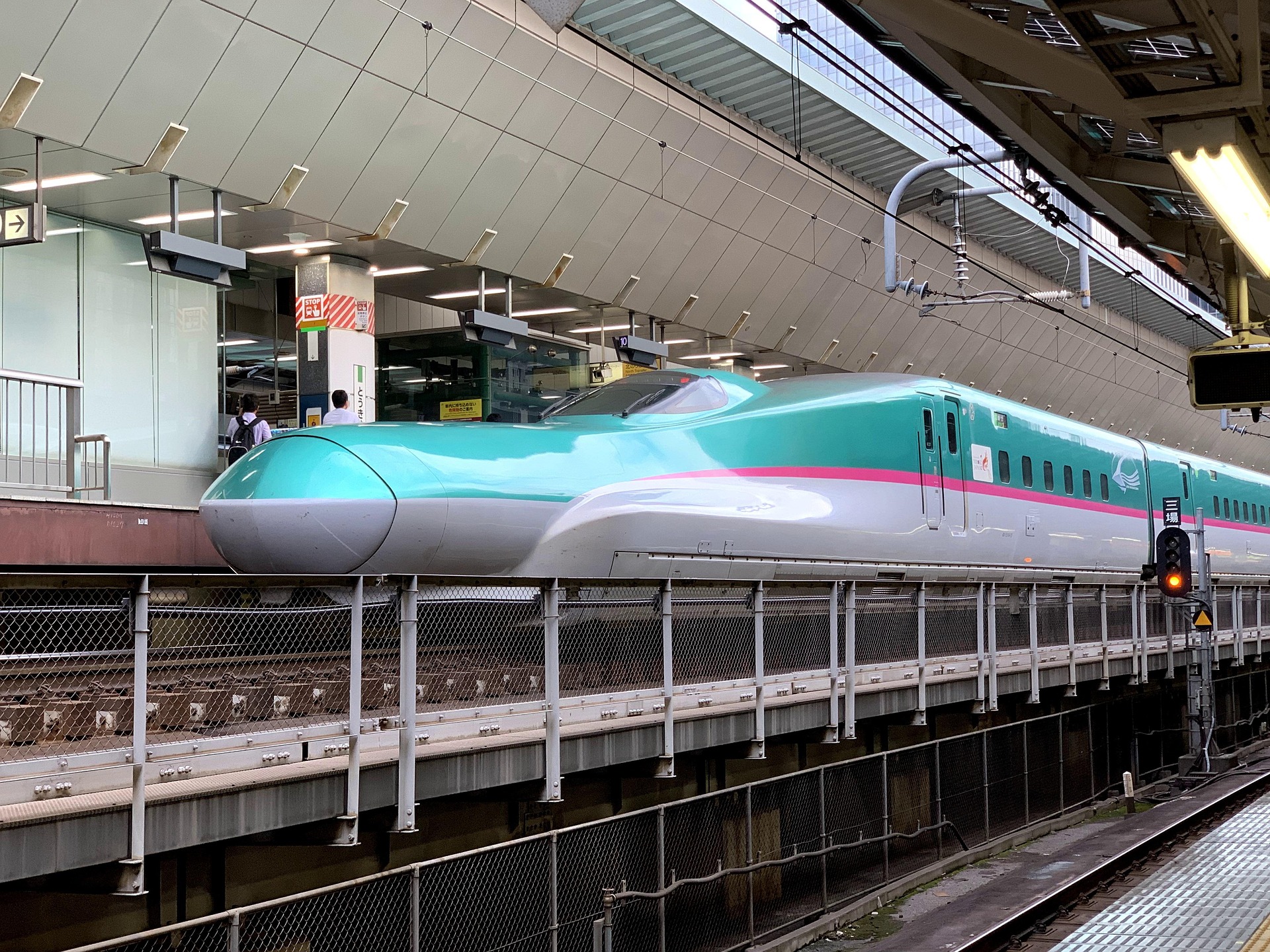

新幹線や特急列車で快適な移動を求める方にとって、

トイレの清潔さや使いやすさは意外と重要なポイントです。

特に東海道線のグリーン車では、四号車と五号車の間に設置されたトイレが、

その快適性の象徴とも言えます。

設備や清掃状況、混雑具合、安全面など、細部にまで配慮された設計は、

長距離移動をより快適にする大きな要素です。

本記事では、実際の利用者の声や設備の特徴、今後の改善点までを詳しく解説し、

あなたの次回の移動がさらに心地よいものになるようサポートします。

東海道線のグリーン車トイレの基本情報

グリーン車の位置とトイレの距離

東海道線のグリーン車は通常、編成の中央付近に配置されており、

四号車と五号車の間には特に利便性の高いトイレが設置されています。

この位置は乗車後すぐにアクセスできるため、長時間の移動中でもストレスなく利用できます。

また、グリーン車の座席はゆとりを持った設計となっており、

トイレまでの動線も広く保たれているため、混雑時でもスムーズな移動が可能です。

こうした利点により、移動中の不安が軽減され、快適な旅をサポートしてくれます。

トイレの設置場所と利用方法

トイレは連結部分のすぐそばに設置されており、案内表示に従えばすぐに見つけられます。

ドアは自動式で、ボタンを押すだけで開閉できる仕様となっており、

両手がふさがっている場合でも利用しやすい設計です。

内部には段差がなく、バリアフリーに配慮した空間が広がっています。

また、トイレの場所は車内の案内モニターでも確認できるため、初めての利用でも安心です。

清掃中など一時的に使用不可となる場合は、その旨が表示されることもあります。

トイレの清掃状況と衛生面

定期的な清掃が行われており、グリーン車ならではの清潔な環境が保たれています。

専用の清掃スタッフによる巡回があるほか、始発駅や終点駅では重点的な清掃が行われており、

衛生面への配慮が徹底されています。

便座や床面、洗面台なども常に整えられており、

不快なにおいが発生しにくい構造となっています。

利用者からは「いつ使っても安心」「他の車両より清潔」といった好意的な声が多く、

グリーン車トイレの品質を裏付けるものとなっています。

トイレの設備と機能

洗面所の特徴と使い方

洗面所には自動水栓やセンサー付きのソープディスペンサーが設置されており、

手を触れずに使用できる設計が採用されています。

これにより、衛生面への配慮が高く、感染予防の観点からも安心して利用できます。

また、洗面台は水はねが少ないデザインとなっており、

周囲を汚すことなく使用できるのも特長です。

ペーパータオルや温風乾燥機も完備されており、季節や好みに応じた使い分けが可能です。

洗面所の照明は明るすぎず、落ち着いたトーンで統一されており、

利用中もリラックスした気分で過ごせます。

ごみ箱も設置されており、使用後のタオルやティッシュなどもすぐに処分できるため、

清潔な状態が保たれています。

車椅子対応のトイレ設置状況

バリアフリー対応の個室トイレも用意されており、

広めのスペースで車椅子利用者も安心して利用できます。

入り口は引き戸や自動ドアとなっており、車椅子でもスムーズに出入りが可能です。

内部には安全に配慮した手すりや滑り止め加工が施されており、

身体の不自由な方や介助が必要な方にも対応しています。

非常通報ボタンは手の届きやすい位置に設置されており、

万が一のときにもすぐに連絡できる体制が整っています。

また、照明や換気設備も使いやすさを重視して設計されており、

長時間の移動中でも快適に利用できるよう工夫されています。

グリーン車のトイレの混雑状況

混雑は時間帯により異なりますが、普通車に比べて比較的空いている傾向があります。

特に昼間の時間帯や中距離利用の場合は利用者が少なく、

ストレスなく利用できることが多いです。

ただし、朝夕の通勤時間帯や連休などの繁忙期には混雑することもあり、

タイミングによっては待ち時間が発生する場合があります。

そのため、目的地到着前など時間に余裕のあるときに早めに利用しておくことが推奨されます。

また、混雑状況に関する案内がモニターや放送で提供される場合もあるため、

車内情報をこまめにチェックすることで、効率よくトイレを利用できます。

料金とグリーン券について

グリーン券の取得方法と料金

グリーン券は駅の窓口、券売機、

またはインターネット(JR東日本のえきねっと、JR西日本のe5489など)で簡単に購入できます。

スマートフォンやパソコンからの予約も可能で、

混雑を避けて事前に座席を確保できる点が好評です。

料金は移動する距離や列車の種類、利用する時間帯によって細かく設定されており、

繁忙期や指定席の空き状況などによっても変動します。

早割や特定区間のキャンペーン料金が設定されていることもあり、

計画的な予約でお得に利用できることがあります。

また、モバイルSuicaや交通系ICカードと連携した「モバイルグリーン券」などの新しいサービスも登場しており、利便性がさらに高まっています。

トイレを利用する際に必要なもの

グリーン車のトイレは、原則としてグリーン車を利用している乗客専用に設けられており、

利用の際にはグリーン券の所持が前提となります。

検札時や車内での案内により、車掌が券の提示を求めることがあるため、

すぐに取り出せる場所に用意しておくとスムーズです。

なお、車内販売や案内業務のスタッフもトイレの利用状況を把握していることがあり、

マナーを守っての使用が求められます。

車内放送やディスプレイにもグリーン車利用者向けの案内が表示されることがあり、

利用ルールの確認にも役立ちます。

料金の変動と注意点

グリーン料金はシーズンや時間帯、列車の混雑状況などによって変動することがあります。

特に大型連休や年末年始、お盆の期間などは通常よりも高めの料金設定になることがあり、

旅行計画時には注意が必要です。

また、平日の昼間など比較的空いている時間帯には割安な料金が設定されるケースもあり、

時間に余裕がある場合はこうした時間帯を狙うのも賢い選択肢です。

加えて、ICカードとの連携に対応していない区間も一部あるため、

事前に対象区間を確認し、購入方法を選ぶことが大切です。

最新の料金体系やキャンペーン情報は、JR各社の公式サイトや予約サービスで随時確認できます。

業務用としてのトイレ

グリーン車の運用とトイレ機能

トイレは乗客用だけでなく、乗務員の業務にも対応できる設計となっており、

乗務員の着替えや休憩などにも使われることがあります。

必要に応じて仕切りや簡易のパーテーションが活用されることで、

乗客の目を気にせず業務が行える空間が確保されています。

また、備品の補充や清掃時にも効率的に作業が行えるよう、

収納スペースや作業スペースの設計にも工夫が施されています。

グリーン車はサービス品質を重視するため、

トイレもその一環として柔軟に運用されているのです。

トイレの運行状況とダイヤ改正

ダイヤ改正が行われる際には、

車両編成の見直しに伴ってトイレの設置位置や数が変更されることがあります。

特に新型車両の導入や老朽化した車両の引退などがある場合、

トイレの設備内容も大きく変化することがあります。

公式発表や案内板では変更点が告知されるため、事前にチェックしておくと安心です。

新ダイヤでは快適性の向上を目的とした改良が行われるケースが多く、

トイレの位置がより利便性の高い場所に再配置されることもあります。

必要なメンテナンスと工事状況

トイレの長期的な使用により老朽化が進むと、

配管や換気設備の修繕が必要になることがあります。

このため、定期的に大規模な点検や修繕工事が実施されており、

作業期間中は一時的にトイレが使用不可となる場合もあります。

加えて、衛生水準を保つための清掃強化や新技術の導入に伴う更新工事も進められています。

工事予定や使用制限については、車内アナウンスや駅構内の掲示物、

鉄道会社の公式サイトなどで事前に案内されることが多く、

出発前に確認しておくことでスムーズな対応が可能です。

トイレまでの移動とアクセス

車両間の移動のタイミング

揺れが少ない駅停車中の移動がおすすめです。

停車中であれば車両の揺れが抑えられるため、

高齢者やお子様連れでも比較的安全に移動できます。

グリーン車は比較的静かな環境が整っているため、

周囲の状況をよく確認してから移動するのがポイントです。

車両間のドアは自動開閉式で、荷物を持っていてもスムーズに通行できるよう設計されています。

また、案内表示が明確に設置されているため、初めての乗車でも安心です。

他の車両との連結状況

四号車と五号車は連結されており、ドアを通じてスムーズに行き来できます。

連結部には段差が少なく、床面には滑りにくい素材が使われているため、

安全性が考慮された設計となっています。

また、連結部には手すりも設置されており、揺れが大きいときでも安定して移動できます。

車椅子利用者やベビーカーを使用している乗客でも移動しやすいよう、

通路幅もある程度確保されています。

安全な移動方法と注意点

走行中の移動はなるべく控え、どうしても移動が必要な場合は必ず手すりを使用しましょう。

特にカーブや減速時には車両が揺れやすいため、足元に十分注意が必要です。

荷物はできるだけ座席や棚に置き、両手を空けた状態で移動することが理想的です。

また、混雑している場合は他の乗客との接触を避けるため、

通路の状況を確認しながらゆっくり移動することが求められます。

グリーン車トイレの利用者の体験談

快適さに関する口コミ

といった声が多く、快適な環境が高く評価されています。

特にグリーン車ならではの静かな空間と清掃の行き届いたトイレは、

多くの乗客から高い満足度を得ています。

照明の明るさや内装の落ち着いたデザインも、

長時間の移動中にリラックスできる要素として好評です。

さらに、定期的なメンテナンスが行われていることにより、

使用感が常に安定している点も安心材料の一つとなっています。

特急列車でのトイレ利用状況

新幹線や在来線特急のグリーン車でも、同様の高品質なトイレ設備が整えられており、

長距離移動時にも快適に利用できます。

特に新幹線では最新技術を取り入れたトイレが導入されており、

自動洗浄機能や静音設計なども進んでいます。

これにより、移動中も安心してトイレを利用できる環境が整っており、

移動のストレスを軽減する要因となっています。

トイレの待ち時間とプライバシー

待ち時間は比較的短く、混雑する時間帯でも大きなストレスになることは少ないようです。

トイレのドアは自動で開閉し、使用中は内側からロックがかかる構造となっているため、

プライバシーがしっかり確保されています。

さらに、ドアの遮音性や空調設備も整っているため、

利用中に周囲を気にせず落ち着いて過ごすことができます。

こうした細やかな配慮が、グリーン車ならではの快適なトイレ環境を支えています。

グリーン車のトイレの将来的な改善点

現行トイレの問題点と改善案

といった利用者の声は少なくなく、

特に高齢者や体格の大きい方からは

などの指摘もあります。

また、水の流れに関しては節水設計が影響している場合もあり、

今後は強弱の切替が可能なモデルへの切り替えも検討される見込みです。

さらに、照明の明るさや換気効率、消臭設備の強化なども改善要望として挙がっており、

これらは将来的な設計改良の重要な検討ポイントとなっています。

利用者のニーズとトイレ設計の進化

現代の鉄道利用者は年齢や国籍、身体的条件など多様化しており、

それに応じたトイレ設計が求められています。

例えば、高齢者や車椅子利用者にはスロープの導入やドア幅の拡張、

多言語対応の表示装置などが好評です。

また、子ども連れの保護者向けにはオムツ替え台や荷物置きスペースなどの設置が望まれています。

これらのニーズを反映する形で、トイレ設計は単なる清掃性や利便性に留まらず、

あらゆる立場の利用者に対応したインクルーシブな空間へと進化しつつあります。

未来のトイレ装備と技術的展望

将来的には、IoT技術を活用したスマートトイレの導入が期待されています。

たとえば、センサーで使用状況を把握し、アプリを通じて空き情報を確認できるシステムや、

抗菌・消臭機能を備えた最新素材の使用が検討されています。

また、換気システムの自動化や、水質の自己浄化機能、

音声案内による操作支援などの要素も研究段階に入っています。

こうした技術的進展により、トイレの快適性と衛生性はさらに向上し、

今後のグリーン車体験をより豊かなものにすることが期待されます。

トイレに関するFAQ

よくある質問と回答

Q1. トイレはどの号車にありますか?

A1. 通常、東海道線のグリーン車トイレは四号車と五号車の間に設置されています。車内の案内表示や乗務員の説明に従えば、スムーズに見つけられます。

Q2. ペーパー類は備え付けられていますか?

A2. はい。トイレットペーパー、ペーパータオルなどの備品は常備されています。足りない場合は、乗務員に申し出ることで対応してもらえます。

Q3. グリーン車を利用していなくてもトイレは使えますか?

A3. 原則としてグリーン車のトイレは、グリーン券を所持した利用者専用です。普通車からの利用はマナーやルールに沿ってご遠慮ください。

Q4. トイレの場所がわからないときはどうすれば?

A4. 車内の案内表示を確認するか、近くの乗務員や駅係員にお尋ねください。丁寧に案内してもらえます。

トイレ利用に関するトラブルシューティング

- 「水が流れない」

- 「鍵がかからない」

といったトラブルに遭遇した際は、慌てずに最寄りの乗務員に連絡しましょう。

すべてのトイレには非常通報ボタンが設置されており、

緊急時にはボタンを押すことで迅速な対応を受けられます。

また、

- 「電気がつかない」

- 「水道が止まっている」

- 「トイレットペーパーが切れている」

といった軽微な問題についても、

乗務員に報告すれば予備の備品を提供してくれることがあります。

こうしたトラブルは多くの場合、すぐに解消されるよう整備体制が整っているため、

安心して利用できます。

利用者の疑問を解消する情報

最新情報は東海道線やJR各社の公式アプリやウェブサイトで確認可能です。

運行ダイヤや車両の編成変更、トイレ設備の点検・工事情報なども随時更新されています。

特に、設備の一時的な使用停止や混雑情報が掲載されていることもあり、

事前にチェックすることで当日の移動をスムーズに進められます。

また、利用者レビューやSNSなどからリアルな体験談を参考にすることで、

トイレの位置や設備内容をより具体的に把握することもできます。

トイレ周辺の環境と設備

周辺施設とのアクセス

トイレ付近には多目的スペースや自動販売機、ゴミ箱、洗面スペースなどが設置されており、

乗客の利便性と快適性を高める工夫がなされています。

これらの設備は、移動中のちょっとした用事を済ませるのにも便利で、

グリーン車の上質なサービス環境の一部として評価されています。

また、車両内での移動がスムーズに行えるよう、案内表示やバリアフリー設計も整っています。

トイレ周辺の混雑具合

混雑する時間帯には若干の行列が見られることもありますが、

グリーン車利用者に限定されているため比較的落ち着いた環境が保たれています。

特に長距離移動中の中間地点では利用者が集中しやすい傾向があり、

タイミングによっては待ち時間が発生することもありますが、通常は数分程度で利用可能です。

安全対策と防犯プラン

トイレ周辺には監視カメラが設置されており、

不審者対策やトラブル時の記録として機能しています。

また、非常ボタンや通報システムも整備されており、万が一の場合でも迅速な対応が可能です。

照明は常時点灯され、夜間や停車中でも安心して利用できる環境が整えられています。

まとめ

東海道線のグリーン車トイレは、四号車と五号車の間に設置されており、

快適性と利便性を両立した設計が特徴です。

洗面所や車椅子対応の設備も整っており、誰もが安心して利用できるよう配慮されています。

定期的な清掃や安全対策が行き届いており、衛生面でも高い評価を得ています。

また、混雑が比較的少なく、落ち着いた環境で利用できる点も魅力です。

今後はさらに使いやすくなるよう、設備の改善や技術の導入が進むことが期待されます。

旅行や出張の際には、グリーン車のトイレ情報を事前に把握しておくことで、

より快適な移動時間を過ごすことができるでしょう。